目次

仏師になろうと思っていました。

経歴を拝見していたら、ウェブサイトに「仏師に師事していた」とありまして。「宇都宮さんの原点はもしかしたらここにあるのでは!」と…。まずは、このことからお聞きしようと思ってました。

そうですよね(笑)。まず、僕が大学生で就職を考える時期に、これから何を仕事にしていこうかな、と考えていて。そのときふと思ったのが「つくることを仕事にしたい」ということだったんです。 そこから子ども時代まで遡って「そういえば、木彫刻を作ることが好きだったな」「そういえば、仏像が好きだったな」と。そこで「何を作ることが好きだったか?」と「何が好きだったか?」が合致して、結果「仏師に師事する」ことに思い至ったんです。

小さい頃から木彫刻と仏像。渋いですよね。

まず、図工が一番好きだったっていうのがあって。その中で何が好きだったかを思い返すと、それが彫刻の授業だったことを思い出したんです。「仏像」って子ども目線で見てもある種ヒーローものに近いところがあって、かっこいいなって思ってたんですよね。

「つくること」を仕事にしようと思ったのは、なぜだったんですか?

そもそも学生時代、特にものづくりをやっていたわけではなくて。ものを作る才能があるとも思ってなかったんですが、それが「働く」となった時に、ふと、作ることがいいんじゃないかと思ったんですよね。「自分が一番心惹かれるものをやっていきたい」という想いがあって、とりあえず「えいや」とやってみようと。

仏師に師事していたときは、どんなことをされていたんですか?

木彫刻というのは100本くらいノミを使うのですが、最初の1〜2ヶ月目は、親方と兄弟子のノミを一日中、ただただ研ぐ事をしていました。いきなり木を彫ることはさせてもらえないんです。そして、それ以外の時間はずっと親方の後ろにつき、仕事の一部始終を見続ける。おそらく、相撲とか落語とかの徒弟制度とかに近い感じなのかな。とにかく、親方の後ろにくっついて「見て学ぶ」んです。

あと、師事していた3年半のあいだ、基本的には親方の言うことに対して「はい」と「ありがとうございました」しか言わなかった記憶があります。そもそも「教わる」という概念がなかったですね。ほんとに「背中を見て学ぶ」というか。そして、それを「そのまま受け入れる」。あ、そういえば、今でも「自分が好きなデザイナーさんの後ろで、一日中仕事を見続けていたい」という願望があります(笑)。

あるFlash作品との出会いから、ウェブの世界へ。

まさに職人の世界ですね。でも、3年半ほど経験を積んだあと、辞めてしまうんですよね。

親方や兄弟子の独立後の状況を見ているうちに、仕事として生活していくことの難しさと不安を感じはじめてしまって。木彫刻の技術だったり、根本の部分は他で活かせることも多いはずなので、今思うと「経済性や将来性のようなものだけで物事は判断しなくてもいいんだよ」と当時の自分に言ってあげたい気持ちはあるのですが、「このままだといけない」という将来への漠然とした不安感の方が勝ってしまい、結局辞めることにしたのです。

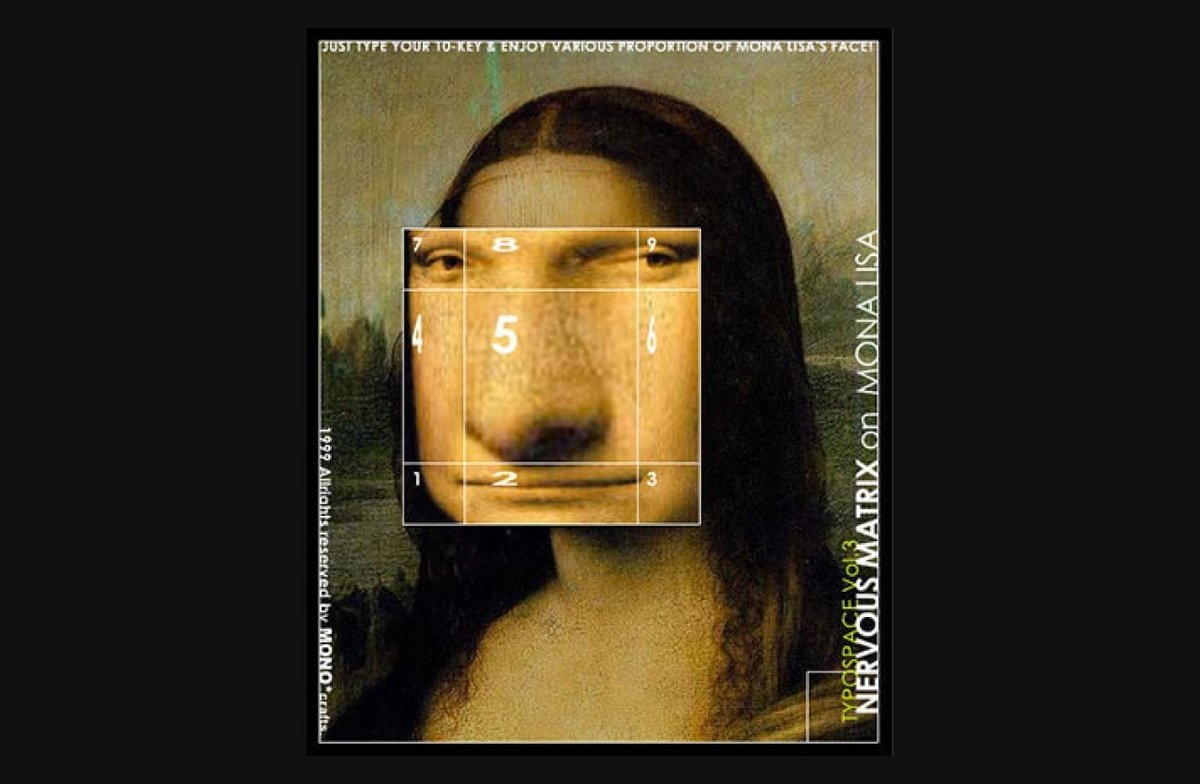

辞めた後で何をしようか悩んでいたのですが、やっぱり「何かものを作る仕事をしたい」ってところは変わってなくて。そこでたまたま、ウェブサイトという存在に出会うんです。当時だと、中村勇吾さんの『モナリザ』とか、個人で作られたフラッシュサイトがいろいろとあって。そこで「何これ!?」ってなっちゃったんですよね。

中村勇吾さんがきっかけだったんですね。時代は1999年前後ですよね。

ほんと衝撃的で。「なんてカッコいいんだ」と。これを自分ができるとは思わないけれど「ここに関わる仕事をしたい!」と。それがこの世界に入る、きっかけですね。仏像の世界を辞めて半年後に、ほんと使いっぱしりみたいな、今となっては考えられないような雇用形態で、この業界に入りました。入ったのは本当に小さいデザイン会社で、そこでまずは「なんでも屋」としてスタートし、そこから経験を積んで、徐々にディレクターの立場になっていきました。

「ものをつくること」が宇都宮さんの中で重要な位置を占めていたと思うのですが、ここでは、デザイナーではなく、ディレクターを選んでいくのですね。

最初のウェブプロダクションに入った時、「ちょっとデザインをやってみて」みたいな感じで、何ができるのかいろいろ試されたんです。その結果「デザインをやらない方がいい」と言われてしまって。このときは自分でも「そうだな…」と思って、早々にデザインはやらないことに決めてしまったんです。

今思うと当然なことで、この時点ではデザインの蓄積がないので、作れるわけがないんですよね。ちょっとしたコードを書くとか、デザイン用ツールを使うとか、何かしらデザインには関わっていたのですが。デザイナーとしての特別な能力があるとは思ってなかったですし、アシスタントからディレクションなどの「裏方に回って役に立てる立場」に、自然となっていきました。そこから複数のウェブプロダクションと広告代理店を渡り歩き、気づけば、いわゆるコーポレートサイトやキャンペーンサイトの制作を中心としたディレクション業務へ携わるようになっていったんです。

なるほど。そして、そのディレクター時代が10年以上続いていくと…。

はい。結構長い裏方時代でした。自分のキャリアもディレクター、プロジェクトマネージャー、プランナー、プロデューサーなど色々と経てきたんですけど、あくまでデザイン領域ではなく。クリエイティビティがないと思って生きてきたので、そこには介在しないというか。さしたる特長もない、すごく地味なディレクターだったはずです。

ただ、今のデザイナーという立場から振り返ると、この時代は自分の中で「デザインを蓄積する」期間だったのかもしれません。この10年で、たくさんの優れたデザインを見て、たくさんのデザイナーさんと接して、それによって自分なりの「良いデザイナー」「良いデザイン」のインプットが蓄積されていき、定義が形作られていったのでは、と。

38歳、デザイナーとして再出発。

そして、いろいろ変遷もありつつ、2012年にフリーランスになるわけですね。

当時特に広告業界はブラックな環境で、連日会社へ寝泊まりするような生活を繰り返していました。それにより最終的に身体もメンタルも、両方を壊すことになってしまって…。限界が来ていたんですね。それで「これからは、自分の裁量で仕事を進めていかなければ」と思い、2012年にpresent.の屋号で、フリーランスのディレクターとして独立することになったんです。

えっ!ということは、もしかして、身体を壊していなかったら……。

身体を壊してなかったら、まだ会社員を続けていた可能性があるんです。「いいかげん目を覚ましなさい」ってことだったんですね、きっと。それまではやっぱり、忙しさを理由にして、働くことや、生きることについて、自分自身とちゃんと向き合ってなかったんじゃないかなって。それが、身体やメンタルを壊すというタイミングで、自分と向き合わざるを得なくなったという。僕にとっては、これが一番大事なターニングポイントだったんじゃないかと思います。

余談ですが、僕のディレクター時代って、プロジェクトがひと段落すると必ず身体に不調が出て、数日寝込むことを繰り返していたんです。それってやっぱり、身体やメンタルのほうが「嫌だ」と言っているってことなんじゃないかなと。働くことは「自分の人生の中のひとつの、地続きのもの」なのだから、そのすべてがつながっている状態が健全で、そういう状況にしていかないと、これから先もつらいこと続きになるなって。ここで初めて、ちゃんと自分に向き合ったんです。遅すぎる話なんですけどね…。

なるほど、そういう経緯でフリーランスになったわけですね。ちなみにここでも、ディレクターという職能は変わっていないのですね?

そうです。フリーランス1年目は、主に広告キャンペーンの仕事をディレクターとして受けて、デザイナーや開発の方と一緒に仕事をしていくスタイルですね。それで少しずつ身体にもメンタルにもゆとりがでてきたのが1年目で。

…だったのですが、ここから、2年目も同じディレクター業をしていくことについて、改めて問い直しをしまして。そこで気づいたのが「結局フリーランスという立場に変わっただけで、人生と仕事を切り分けて生きてることに変わりはない」ってことだったんです。そこで、38歳にして、はじめて「働くこととは?」というテーマに向き合ってみたんです(これもまた遅い話なんですが…)。そして、仏師に師事する前の 「つくる」というシンプルな立場に、やっぱりまた戻りたいな、と思って。そこでデザイナーという選択肢が出てきたんです。

あ、ここでついに「つくること」が戻ってきたんですね!

そうなんです。やっぱり「つくる」ことが、ずっと自分の中に残っていたんです。はじめて中村勇吾さんの作品を見たときの衝撃や、クリエイティビティが発揮された様々なサイトをみたときの興奮。その「気持ち」を大事にしていく。そうすることで「生きることと働くことがつながりあうんだ」と思ったんです。そうなった時に「自分がつくる」道を選ぶことが、すごく自然な事なんじゃないかなって思えて。それで、ちょっとデザインやってみようかなと思うようになったのが、38歳ですね。

——「38歳でデザインをはじめた」というツイートに勇気づけられた人って多かったんじゃないかと思うんです。ただ、38歳でデザイナーとして再出発することには、リスクもある。ためらうこともあったのではないかと思うんですが。

でも、仕事に対して無理な向き合い方をしたまま、これから先もずっと居続けるのはやっぱりしんどいですよね。フリーランスという立場になった訳だし、それを活かしたかった。あと、件のデザイン蓄積期間を経ていたことから「今の自分だったら結構いいデザイナーになれるかも?」っていう謎の自信もありました(笑)。何かを決断するときって、根拠のない自信がエンジンになったりしませんか?そういう直感って、間違ってなかったりすることも多くて。むしろ、社会的な背景や、時代の流れから「こう動かなきゃ」と頭で考えて動いたものって、あんまりうまくいかないというか。身体もメンタルも矛盾が出るような気がするんです。

——なるほど!理性でなくて「心や身体がそうさせた」というか。そこから、ディレクション業務をしながら、ちょっとずつデザインの仕事を増やしていったわけですね。

そうです。デザイナーへの転向を思い立って、そこから2年は、デザインの勉強をしながらディレクション業務をしていました。そして少しずつ、デザイン業務の割合を増やし、実績を増やし、ディレクション業務を減らして。名刺の肩書に「デザイナー」と記したときには、40歳を超えていました。この頃にはもう、デザイン7:3ディレクターぐらいでしたね。それからまた4年ほどフリーランス時代を経て、一緒に仕事をしたことがあった重松(Shhh Inc. Founder/Director) から会社設立の誘いをもらい、2019年にShhh inc.を共同設立することになったんです。

実績1 / Shhh inc. – CORPORATE SITE

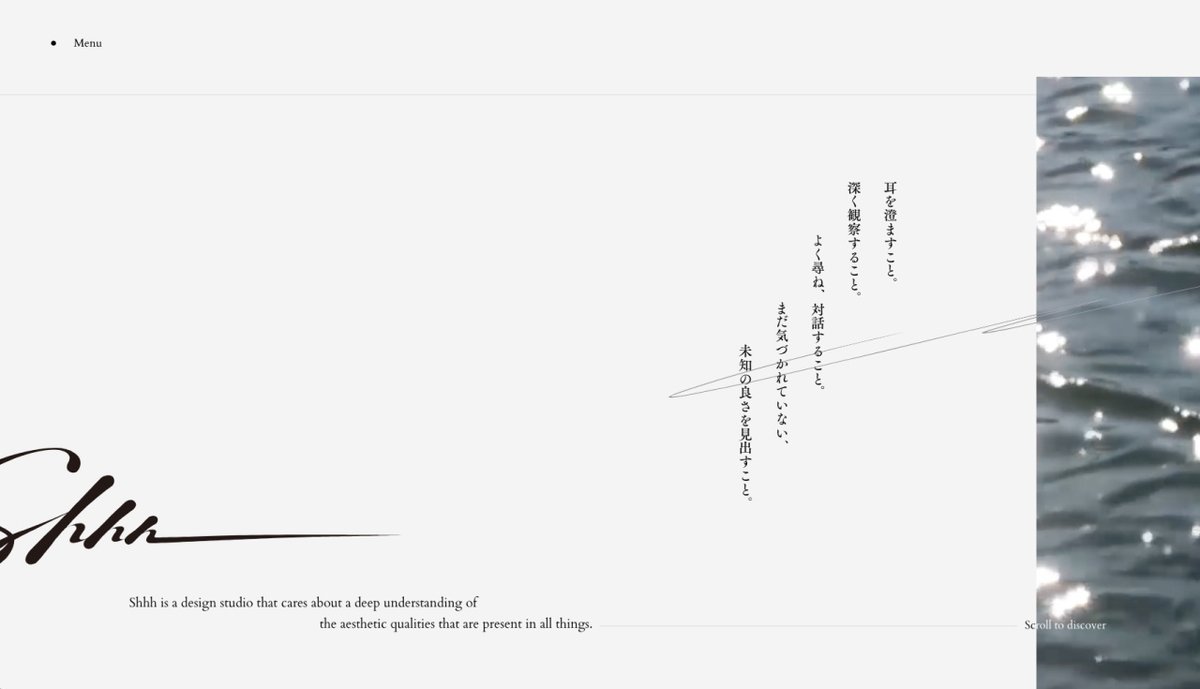

Shhh inc. / Corporate Site

Credit

direction, movie 重松佑(Shhh inc.)

design 宇都宮勝晃(Shhh inc.)

development: 宮前恵太, 吉田麻里子(Tempest inc.)

——ここからは実績についてお伺いします。宇都宮さんにとって、ターニングポイントになったプロジェクトについて聞かせてください。

ひとつめは、2021年12月に公開した、Shhhのコーポレートサイトです。デザイナーの役割とは、デザインを通じて、ユーザに対しては「目的を達成でき」クライアントに対しては「成果を果たせている」ことの両者を実現することだと思うのですが、その「機能するデザイン」は前提でしかなく、デザイナーにとって大事なものはその先にあると考えているんです。例えば、いかに美しいか?とか、いかにデザインを通じ社会に対してより良い働きかけが出来ているか?とか、いかにより良い未来に向けて自分がデザインによって貢献できているか?とかのようなものですね。

その先を目指していくためには、デザインを参照するだけでは足りなくて、芸術や音楽、文学、詩、写真など、あらゆる人間の営みのうち優れたものを吸収して養い、デザインとして送り出せるかが、ひとつの回答になると僕は考えています。ただこういった考えはぼんやりとはイメージしてはいたのですが、それを自覚的に意識して、実現していくというところまではまだ行けてなくて。

それを実現させようと試みたのが、このShhhのコーポレートサイトでした。このサイトにおいて、Shhhにおける「考え方や美意識」を「日本的美意識や自然美」に結びつけて表現する試みをしたことで、「デザインと表現はひとつになり得るし、それが自分がこれから目指していく姿のひとつである」ことを、はじめて実感しました。

サイトのコンセプトは「日本的美意識」と「自然美」。それらは、デザインはもちろんのこと、巻物のように横に流れていくようなサイトの構造にも現れています。

このコンセプトは、一番最初に重松さんと「遠い参照」(※後述)をしたときに生まれました。まず、お互いの琴線に触れた芸術作品、音楽、詩、文学だったりを順に挙げていったところ、その中で、お互いの共通項らしきものがみつかりました。それが「日本的美意識」と「自然美」だったんです。ShhhのCIにしてもそうだったのですが、このウェブサイトもそういった「遠い参照」を土台にして考えていきました。

このサイトの中にも、著名人の言葉の引用がところどころに散りばめられてあります。これらも、お互いに挙げていった中で出てきたものだったんですね。

そうです。詩や、自分たちが好きな作家の言葉もお互いに出しあったりしました。そういうものはやっぱり直接的に関わっていますね。

また、特徴的だなと思ったのが『音楽が伝える景色』です。Shhhでは、季節ごとに、その季節に合わせたプレイリストをSpotifyでアップしていますね。

「デザインが言葉になる以前のもっと感覚的で不確かなもの。それを音の持つ風景に託しています。」

私もこのプレイリストを聴きながら仕事をしていたら、Shhhさんの世界観が自分の中に入ってきて、自分を律するというか、モードが変わる自分がいて驚きました。noteには「聴覚音楽を使ったらしさの共有方法は強い実感があったので、デザインの方法論としてShhhとして試してみたい」ともありますね。

Shhhのイメージを考える際、重松さんとはじめに行ったのが「Shhhのプレイリストを作ること」だったんです。お互いに、Shhhの世界観を感じる音楽をピックアップし、それを聴きながら互いに言葉を書いていったり、世界観をすり合わせていったんです。そして、Shhhのウェブサイトをつくるときは目指すイメージに合わせたプレイリストを作って、ワイヤーフレームやライティング、デザインをする際に、そのプレイリストを延々とかけながら作業する。そうすると、やっぱりその世界観のモードになるんです。

また、クライアントワークでも、ウェブサイト制作時に「クライアントやサービスの本質や世界観をあらわすプレイリスト」を作ることがあります。特に「美意識を共有すること」において大事だと感じたプロジェクトの場合は、そのプロジェクトのプレイリストを作って、それをかけながら作業したりしています。モードを変える、そのモードをその対象に憑依させるために音楽って強力な手段のひとつだな、とも感じています。

実績2 / KATSUAKI UTSUNOMIYA – PORTFOLIO ’23

KATSUAKI UTSUNOMIYA PORTFOLIO ’23

Credit

Designer: 宇都宮 勝晃 (Shhh inc.)

Developer: 荒木 聖 (@Watazumi_UXD)

Special Thanks: 重松佑 (Shhh inc.)

次は昨年末SNSでも話題になっていた、「KATSUAKI UTSUNOMIYA – PORTFOLIO ’23」です。

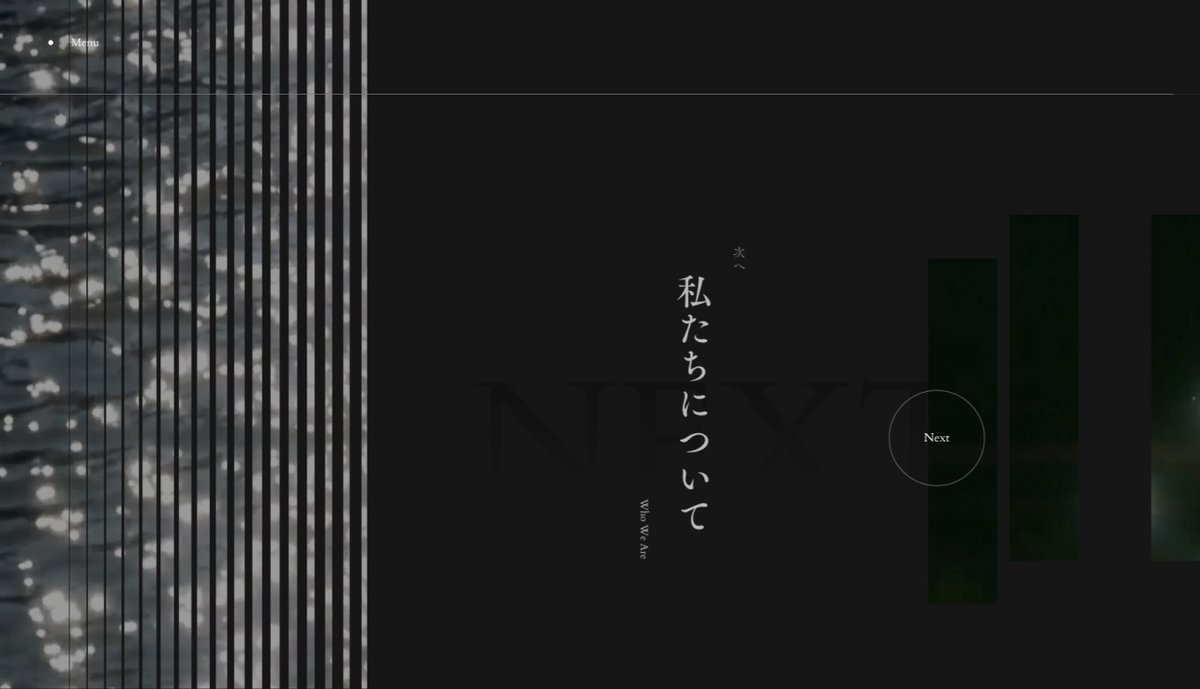

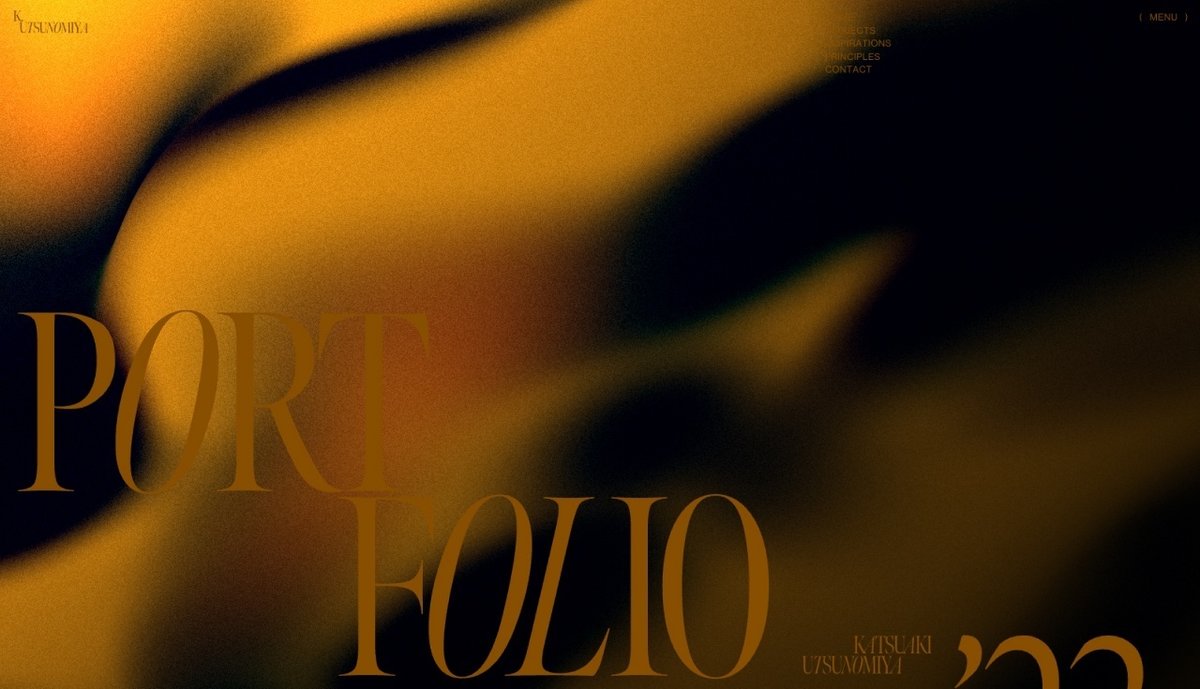

これは、2022年12月に公開した自分のポートフォリオサイトですね。

僕は、個人的に「長くデザイナーとして活躍できるようでありたい」と思っていまして。突飛な話に聞こえるかもしれませんが、70歳になってもデザイナーでありつづけたい。そのためには「小さくても良いので変わり続ける」ことが大事だと思っているんです。Shhhとしてもそれをひとつのテーマとしていて、前年度の純利益の一定割合を自主プロジェクトの予算に充て、なんらかのチャレンジが出来るルールを設けています。2022年はその予算でポートフォリオを作らせてもらうことにしました。

Shhhのウェブサイトに続き、ここでも「日本的美の世界観」が表現されていますね。

このときは、世界的な傾向として表現のフラット化が進まざるを得ない状況の中で「自分自身を世界の中でどう位置づけるのか」というテーマについて特に考えていた期間でした。その際、自分が最も惹かれる日本美術に通底する「自然美への感受性」にもっと自覚的になっていくことが回答になるんじゃないか、と思ったんです。具体的には、過去に琳派の画家、工芸家である、尾形光琳の『流水図乱箱』を見た時、「いつかこれをウェブ表現へ翻訳してみたい」と思ったこと。それと、そこに日本独自の工芸である「蒔絵」をウェブ表現へ持ち込んで掛け合わせたら?と思ったことが、アイデアの根本にあります。

ウェブにおいて「わかりやすさ」ではなく、陰影、暗さ、鈍さなどの「非明快・非明瞭な世界」を、ある意味ポジティブな視点で表現されているように思います。それが国外問わず、あまり類を見ないウェブサイトになっているように感じたのですが。

世界的な傾向として、表現のフラット化は時代的に避けられない訳ですが、その中で「その時代に、その場で、その文化の影響の下で生きている自分でしか作れ得ないもの」は、やっぱり強いと思うんです。それがパーソナルなものであればあるほど、広く人の心に訴えるような普遍性を獲得できる。それは今、全ての芸術において見られることだなと。ポートフォリオとは、自分自身を深掘りしていくものでもあるので、パーソナルな方向性に寄せていきたいと思いました。

Shhhさんのウェブサイト、宇都宮さんのポートフォリオサイト、どちらにおいても、日本的美意識がポイントだと感じたのですが、ここは今後も継続して追求していきたいところなのでしょうか。

自然のゆらぎに対して叙情を寄せる日本の繊細な美意識には、やはりユニークなものを感じますし、また美しさも覚えます。

今回のポートフォリオサイト制作時は「蒔絵」をひとつのインスピレーション元にしたんですが、蒔絵ってどうやら日本独自のものらしいんです。日本美術の由来は中国にあるんですが、蒔絵だけはそのルーツが見られなくて。日本独自の技法やユニークさ、美しさをウェブに翻訳するとどうなるか、という欲求があるので、機会があったら今後もやってみたいですね。

遠い参照 – 自社CIデザインのユニークなプロセス

Shhhのサイトの制作過程で出てきた「遠い参照」についてお伺いします。今回の2つのサイトのみならず、ShhhのCIデザインにおいても、いわゆるブランディングプロセス(フレームワーク、他社デザイン、業界トレンド分析)などの「近い参照」をせずに、アート、文学、音楽、写真などの「遠くにある参照」をひっぱってきたそうですね。

手近なデザインでなく「遠くを参照」する。ShhhのCIデザインのプロセス

自社の「美意識」や「哲学」「自分たちをどう自己分析してあらわしていくか」を考えたときに、従来のブランディングプロセスとは違うんじゃないかと思ったんです。要は、自分自身を深掘りしないといけない。それなら、いわゆるクライアントワークとは違う方法をとったほうがいいだろうなと考えました。

自分が何に惹かれているのか、自分自身が何を大事にして生きているのか、深掘りした先にしか、「らしさ」は出てこないんじゃないかなと思っています。遠回りだけど、デザインからの参照は一切やめて、これまで自分を形成してきたものから掘り起こしていく。そこからやってみようと思ったのがきっかけですね。

この「遠い参照」をクライアントワークに活用するのは、やっぱり難しいものなんでしょうか。

そこは僕らにとってもチャレンジポイントで、ちょっとずつでも織り交ぜていきたいよね、という話はしています。コーポレートサイトのコミュニケーションだったり、自社の商品やサービスをブランディングしていくことも、どういう風に自分たち自身で掘り下げて、再認識していくかというプロセスで考えれば、本質的には変わらないんじゃないかなという気もするんです。

遠回りな方法だし、時間もかかるのでなかなか難しいですが、「今回はちょっと試しにこういうやり方をやってみようか」という具合でなるべく盛り込もうとしています。プロジェクトの振り返りをする際に、お客さんから「あのプロセス面白かったね」と言っていただくこともありましたね。

そうなんですね!そのプロセスとは、どんなものだったのですか?

例えば当時、クライアントと「交換日記」と呼んだやりとりをしたことがあります。僕たちはプロジェクト初期段階でのリサーチをとても大事にしていて。基本的には関係者のデプスインタビューから行うのですが、インタビューの場合、聞いた内容を理解していく過程で解釈の違いが起こる可能性もありえますし、ご本人としても「本当に伝えたかったこと」と乖離が生まれるようなことが、結構あると思うんです。

そこで行ったのが、インタビュー後の、交換日記のようなやりとりです。まず「インタビューを受けて、僕らはこう解釈し、こう感じました」と、その対象者宛に書く。それを読んでいただくと、今度は対象者の方からも「本来はこういう意味で話をしたんです」と返答があるわけです。そんな交換日記を繰り返していくと、またいろいろな意見や見解が出てきたりするんです。

デザイナーのリアルな姿を発信するブランドサイトのプロジェクト

インタビューは、情報を得ることやインサイトを見つけるという目的もありますが、聴くことや知る行為を通じた「お客さんとの関係作り」においても、欠かせないプロセスなんです。特に初期段階は、まだお互いの関係が築けていないことが多いため、まず自分自身を開示しながら話をして、相手もそれを受け止めて、解釈し、返答する。そういう地道なやりとりから、感情的な結びつきも含めて、だんだんと関係性が作られていくのではないかと。そこからヒントや共感も得られますし、いろんな発見ができるんですよね。人と人が出会って何かをつくっていくにあたり、今言った「交換日記」のようなコミュニケーション要素は、僕らの制作プロセスにおいては重要なのかも、と思ったりします。

デザイナーとして舵を切った、そのとき起こっていたこと。

(加藤)昔、ディレクター時代の宇都宮さんとお仕事をご一緒していた時、企画書のクオリティが高くて驚いた覚えがあります。ワイヤーも完璧で、デザインを依頼しなくても宇都宮さん自身でつくれそうだなって。当時は疑問だったんですが、それってさきほどの「仕事と人生を切り分ける」っていう考え方があったからなんだろうなっていう風に思って。

それで伺いたいのが、それまで仕事とプライベートを分けていたのが、フリーランス2年目のタイミングで、何がきっかけで「人生に向き合ってなかった」と気づき、それを一緒にしていこうと考え始めたのかな、と。

それまでは「こうじゃなきゃいけない」と自己規定していたところがすごくありました。「ディレクターなら、踏み込むのはここまで」。「一緒にお仕事をするパートナーであれば、このように接する」。「自分の人生は、こう生きなきゃいけない」とか。そういう自己規定が強かったんだと思います。ある意味(自己規定した自分を超えたところにいる)自分自身とちゃんと向き合ってなかった。自分ができることや本当にやりたいことと向き合わずに、「自分の役割を果たす」ことばかりに目が向いていたような気がします。そこの部分をひとつに結びつけていきたかったんですよね。そうしないと人生がつらいってことに、身体やメンタルを何度も壊しながら、自分で自覚していったんじゃないかなと。

(加藤)ただ、簡単に染み付いたものって変えられないと思うんです。でも、かたやデザイナーとして謎の自信もあった。この宇都宮さんにとってのターニングポイントって、グラデーションで変わっていったのか。それともある瞬間明快に切り替わったのか。どっちだと思われますか。

そうですね、デザイナーになることもグラデーションで変わっていったと思います。2年以上かけて、少しずつ実績を増やしていって、自分自身で「あっ、自分はこういうこともできるかもしれない」とか「自分は本来こうありたかったんだ」みたいな発見をしながら、ちょっとずつ変わっていった気がします。もちろん、今でも自己規定している部分ではすごくあるんだけど、ちょっとずつそれを解放していって、今に至っているんじゃないかな、と。

そういう意味では、職種を変えることは大きい決断だったと思うんですが、だからといって、その時点で何かが急激に変化するわけでもなく(笑)。「変えよう」っていう意思はその時芽生えたと思うんですけど、デザイナーとしての能力が追いついてくるのって、もっと何年もあとだったりするので。能力が気持ちにだんだん追いつくようになっていったのかもしれません。

70歳になっても、デザイナーを続けていたい。

宇都宮さんの中に「ライスワーク」と「ライフワーク」両方があるのではないかと思うんですが、今後ご自身のキャリアを考えたときに、この「ライスワーク」と「ライフワーク」という観点で、お考えになっていることはありますか?

ちょっと意外かもしれないですけど、「ライスワーク」大好きなんです(笑)。クライアントワークが大好きなんですよ。特にいろんなお客さんのお仕事をしたくて。幅をもっと広げたいんですよね。例で言うと子どもから大人まで幅広い方に愛されている「ぺんてる」さんや、福祉がテーマとしてある「こここ」さんのような。広い振れ幅を持って、デザイナーとしていろんな方とお仕事をしたい。いろんな課題に対して、デザインができるって、それだけ自分が社会に役立てる幅が広がることでもあるため、とても大事なことだと思っていて。美しいデザインを褒められるのもうれしいですが、先程のようなお仕事を褒めていただけるとすごく嬉しかったりします。

個人的に、デザイナーの属人性はすごく大事だと思っていて、「人に求められて作ること」って、すごくやっぱり大事だと思うんです。人と人とが出会ってものが作られるってそういうことなんじゃないかなと思っていて。

「あなたと仕事をしたい」って思ってもらえることがすごく大事だなと。

そういう風に広げていきつつ、自主的なライフワーク領域もそのうち、50代くらいから少しずつ昇華できるようになって、60代くらいで納得感ある仕事が出来たら良いな、ぐらいの感覚でいますね。

作ることや経験から生まれる成果を短期的ではなくて、かなり長期的に見てらっしゃいますよね。「待つ」精神といいますか。

アーティストに置き換えると分かりやすいと思うんですけど、アーティストってすごく長い期間をかけて変化していきますよね。例えば昨年大規模な展覧会が開かれたゲルハルト・リヒターだったら、多彩な表現を時代ごとに求めつづけて、90歳の今もドローイング作品を発表していたり。映画作家のダルデンヌ兄弟も、今72歳と69歳で、社会問題への意識は保ちつつ、最高作を更新し続けていたり。そういう人たちを目の当たりにすると、「自分のスタイルを持つ」って、そう簡単に出来るものではないな、と思います。

ところで、最近「ウェブ制作会社がなくなるってホント?」という記事が話題になっていました。AIの隆盛もあって、ウェブの世界がどうなっていくのかわからない時代ですよね。その中で、今後のキャリアを考えたときに、自分の領域が今後どうなるかということについて、思っていらっしゃることはありますか?

デザインに限らず、ある一定レベルのものは、誰でも簡単にできるようになっていくので、そういう意味ではまったく変わっていきますよね。その中で、僕は、デザイナーの能力の本質とは何か、というところに立ち返るのが良いのではと思っています。

例えば「審美眼」。誰にでも作れるレベルで良しとせず、もっと素敵な世界があるのではないか?と求めていく。それによって社会がもっと豊かなものになる、といった地平を示すことができ、未来にバトンを渡していける。それがひとつの、デザイナーの本質的な役割だと思っています。そして、これに付随するのが「倫理観」。インクルーシブデザインのような試みが分かりやすいかもしれませんが、マジョリティに寄りがちな社会構造のなかで、あらゆる人に向け、公平な状況をどう「環境」として用意できるのか、という意味での倫理観ですね。身近な話だと、例えばUIのダークパターンとか、物事を誇張したり不安心を利用して煽るようなコミュニケーションもそれに当たるかな、と。そのようなフェアでない状況に対して、冷静に判断できる「倫理観」はデザイナーにとって大事な資質になるんじゃないかと思います。

世界は知れば知るほど、自分の無知を知り、同時に、驚きがある。世界にはこういう立場の方がいるのか、こういう面白さがあるのか、こういう豊かさがあるのか。「センス・オブ・ワンダー」ですよね。その「驚きの力」を養うということは、感受性を保ち、高めるうえではすごく大事なんじゃないかと思います。それが、デザイナーとして生きていきたいと思っている場合にはより大切なことじゃないかなと、最近は思ってます。

そろそろ終わりが近づいてきました。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました!最後に、宇都宮さんのこれからのことについて聞かせていただいて、終わりにしたいと思います。

38歳からデザインを始めて、デザイナーという肩書を名乗りだした頃から言えばデザイナー歴としては7年ほどですが、全然まだまだすぎるので、まずは素直にもっとデザインがうまくなりたいのと、先ほどのようなことを意識しながら「審美眼」と「倫理観」を深めていきたいです。さきほども言ったんですが、僕は、70歳になってもデザイナーを続けていたいんです。年齢は、デザイナーにとって何の障害にもならないと思っていて。障害になるのは、学び続けることと変わり続けるのを自分が辞めたときだと思っています。

晩年に最高傑作を生み出す作家、映画監督、アーティストが多く見られるのは、その点からも言えるんじゃないかな、と思うんです。もちろんデザイナーとアーティストとは職能上比較できないですが、それでもそこに近づけるような生き方を目指すことはできるんじゃないか、と。多様な年齢、性別、身体的特徴、背景を持ったプレイヤーがいるという事は、それだけその市場や業界は豊かである、という事でもありますし。それが芸術の世界では先例があるように、例えば50歳でデザインを始めた、みたいな方が今後沢山増えてきたらいいですよね。そのような流れに少なからず自分が影響を与えることができたら、なおうれしいな、と。

宇都宮さんの「最近よく聴く3曲」

宇都宮さんの「最近よく聴く3曲」に「最近はまっていること」も添えて。インタビューからも窺い知れるShhhさんと音楽の関係。ここからもその一面が垣間見えるのではないでしょうか。

●最近よく聴く3曲

Sandrayati “Found”

Alexis Ffrench “Canyons”

Rachael & Vilray “Is a Good Man Real?”

●最近はまっていること

今年になって「いけばな」を始めました。デザインに似ているように感じられる点もありますが、立体なのと、何よりリアルに手に取れる、生きている花であるところが、やっぱり全く違うんですよね。いけばなには、日本の美意識のエッセンスが詰まっているようにも感じられて、10年後くらいに点と点とが線で結びつくような事ことが起きるんじゃないか?と、淡い期待を持っていたりもします。当面は3年続けることを目標にしつつ、一生続けられたらいいな、と。

おわりです!

さて、iDID Magazineの初インタビュー企画、いかがでしたでしょうか。思いのほか、大ボリュームな、ロングロングインタビューになってしまいました。しかし、宇都宮さんのつくられるデザインや、制作に向かうアティチュードの秘密をなんとか掘り起こせたのではないかな…と思っておりますが、いかがでしょうか。感想などお聞かせいただけたらうれしいです。

また、初インタビューということもあり、取材陣一同、不得手なところも多かったと思いますが、事前アンケートやインタビュー原稿チェック(光の速さのお戻しでした)、素材のご支給など、すべてに快くご対応くださった宇都宮さん、誠にありがとうございました!

引き続き、このインタビュー企画を続けていけたらと思っておりますので、どうぞ温かい目で見守っていただけたら幸いです。

最後に、加藤のあとがきもどうぞ。

●加藤(SHIFTBRAIN)のあとがき

宇都宮さんのインタビュー中に出てきた「自分を自己規定していた話」ですが、日本におけるこの「仕事に対する価値観の刷り込み」って結構強いのではないかと思っています。我慢しなきゃいけないこととか、担わなければならない役割があったりとか。それは昔の日本社会においては必要だったと思うんですが、それがまたあまりにも強いために苦しんだり、自分の楽しいエネルギーを仕事に活かすことができない。そんな文化があるのかな、と。このことで悩んでる人たちもきっと多いですよね。今回、宇都宮さんがそこから変化できたのはなぜなのか?このインタビューが、自分も含めて、そのヒントに少しでもなっていたら良いな、と思っています。