目次

「漫画の模写」と「はじめに言葉ありき」

お二人とも長崎のご出身で、羽山さんが諫早(いさはや)市、村川さんが波佐見(はさみ)町だそうですね。

羽山:諫早市は長崎市から電車で30分ぐらいの場所で、ここには長崎で数少ないデザイン美術科のある学校、長崎日本大学高等学校があります。僕もここのデザイン美術科に通っていました。

村川:波佐見町は県境の町で、隣に佐賀県があります。波佐見焼という焼き物の産地で、窯業に携わる人がとても多い町です。

羽山さんは、小さい頃から絵がお好きだったんですよね。

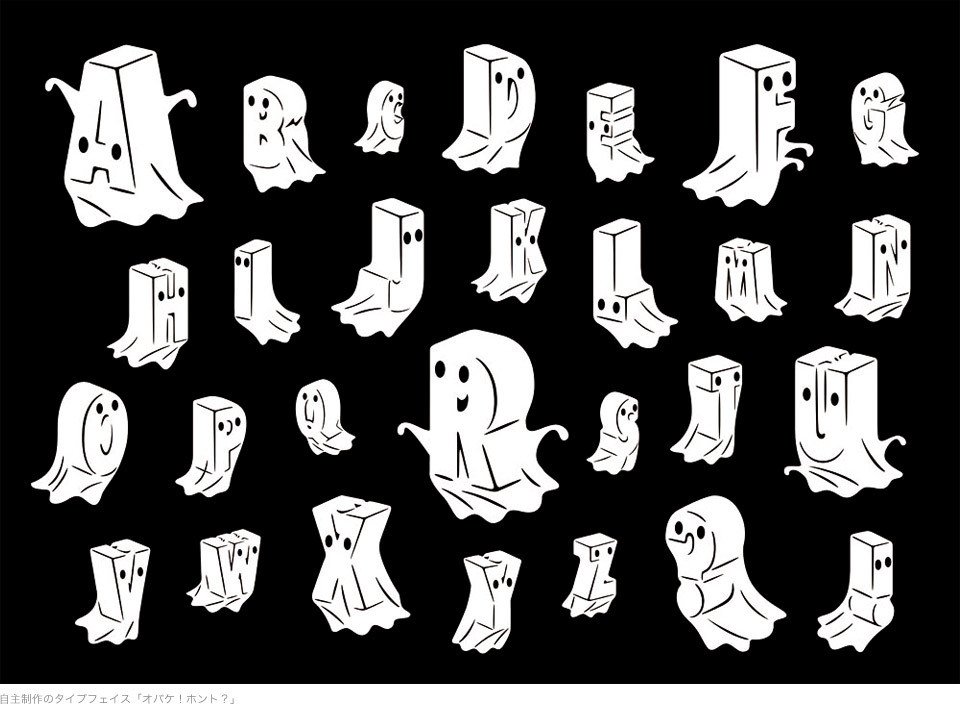

羽山:小さい頃は鳥山明さんの模写ばかりしていました。鳥山さんもグラフィックデザイナー出身で、鳥山さんが描く扉絵やフォントにはかなり影響を受けています。他にも宮崎駿さん、大友克洋さんが好きでしたが、アニメより漫画のほうが影響は大きいかもしれません。

高校時代は学校にあったMacで、IllustratorやPhotoshopを駆使しながら卒業展用にポスターを作っていました。その入稿のために行った印刷会社でデザイナーの仕事があることを知り、そのまま就職。その後26歳で長崎のデザイン事務所に転職しました。

このデザイン事務所は当時福岡に支社があって、僕も入社1年後に福岡に移動し、ここで広告にも携わるようになったんです。電通九州からの広告制作依頼が多く、電通九州のアートディレクターの下で制作をしていました。そのあと一度長崎の印刷会社に戻って、そこから独立、という流れでしたね。

ルーツである漫画の影響が顕著に現れている

村川さんは、高校までを長崎で過ごした後、大学は東京の成城大学に行かれるんですよね。

村川:私は学部時代に日本文学を学んでいたんです。文学作品は「言葉からなるもの」ですが、言葉は私たちに人の姿や、風景、空気感までいろんなことを想像させてくれますよね。私は「作品から広がる”脳内イメージ”や”抱いた気持ち”をぶれなく他人と共有するにはどうしたらいいのか」に強く関心を持っていました。

村川さんは「言葉には人を動かす力がある」と思っていたそうですね。

村川:聖書にも「はじめに言葉ありき」とありますよね。万葉集の時代なら「本当の名前を人に教えると操られてしまうから教えなかった」というエピソードだったり。そういった「言葉」にまつわるエピソードを文学を通じて読んでいるうちに、言葉には力があるんだな、そういう「言葉を使った仕事」がしたいな、と思うようになりました。ただ実際のところ、どういう仕事だったらできるのかがピンと来なくて。コピーライターという仕事をちゃんと知ったのは就活を始めたときで、具体的に目指したのは、大学院の先生からの「向いてるんじゃない?」の一言からでした。

それから素直に福岡のコピーライター養成講座に通い、その講座で講師の一人として来ていたのが電通九州のコピーライターの方で、結果的にその方に誘われて就職することに。就職というよりは「弟子」みたいな社会人デビューでした。

なるほど。羽山さんが「漫画の模写」、村川さんが「はじめに言葉ありき」。そのお2人が一緒にやられているのがDEJIMAGRAPHなんですね。

都市ではなくローカルでも頑張れるんだ

おふたりとも、福岡や東京を経ながらも最終的には長崎に落ち着いたのは、どうしてですか?

羽山:当時は「地方のADC」が活発になってきていて、札幌ADCに始まり、次は九州にもADCができるという時期で。その後、僕が長崎の印刷会社に戻っていたときに、同じように札幌で印刷会社に勤めていた岡田善敬さんが「”オバケ”フォント」で札幌ADCグランプリとJAGDA新人賞を獲ったんですね。僕はこのとき「地方で印刷会社に勤めている岡田さんがグランプリを獲ったこと」に感銘を受けたんです。

羽山:当時はデザイナーだったら東京などの都市部にいたほうがいい仕事ができると思っていたんですが、岡田さんの登場でそれがものの見事に覆されて、「都市ではなくローカルでも頑張れるんだ」と。あとローカルだとライバルが少ないので、目立てるんじゃないかという気持ちもありました。

前回インタビューさせていただいた札幌のCOMMUNEさんも、世界で活躍する札幌の先輩クリエイターの存在を知って「札幌でもできるかも」と思ったと仰ってました。村川さんはいかがですか。

村川:私の場合、師匠が(コピーライターの)スター的存在だったので、最初から、大きなクライアントの案件を間近で見ていて。私はラジオなど新人でも関われる案件を担当させてもらっていて、忙しいながらも広告は楽しいと思っていたんです。でも例えば、友達が後を継いだ地元の会社に対して、(大きな案件と)同じ規模の仕事をできるかと言ったら、できないんですよね。大規模案件だと、その中で自分の仕事がどう役に立っているのかが分からない、とも思っていました。

ちょうどその時期に新しい考え方として出てきたのが「ブランディング思考」でした。ひとりのアートディレクターが小さい町のお店をブランディングする、といった方法論に感化されて、大きい仕事も楽しいしやりがいがあるけど、あまりそれにとらわれずにやってみたいな、と思うようになって。広告のあり方が変わりつつある時代でしたね。

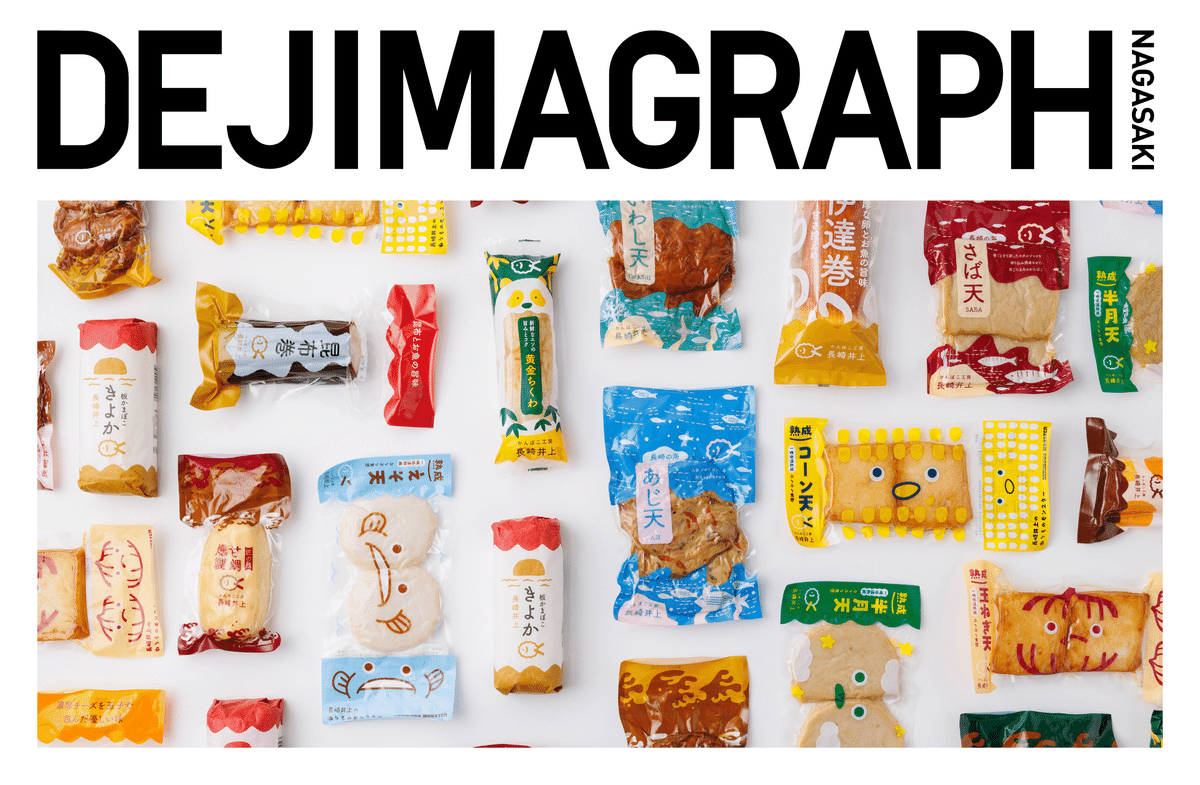

日本唯一開かれていた出島 = DEJIMAGRAPH

そんな中、2011年にDEJIMAGRAPHを立ち上げます。このDEJIMAGRAPHという名前はどなたが命名したのですか。

羽山:村川ですね。先に僕がひとりで会社を立ち上げたのですが、屋号を名乗るとき村川に相談していたんです。そのとき村川から「DEJIMAGRAPHがいいんじゃないか」と。

村川:長崎で独立するのに「出島」を使わないのはもったいないと思って。

羽山:出島が「当時日本で唯一開かれていた場所」という歴史的文脈を踏まえると「長崎という場所でクリエイティブを発信していく」というコンセプトはわかりやすいなと。お客さんも「デジマさん」って言ってくれてますね。

DEJIMAGRAPHの強みはどこにあると思いますか。

羽山:ローカルにあるクリエイティブ系の事務所で、言葉からアプローチする人間がいるのは珍しいので、はじめから「言葉とビジュアルで組み立てる」ことができるのが強みだと思います。CM企画ができるところも他社と違うところかもしれません。

長崎は創業100年以上の”老舗”が多い

長崎は、クライアントも老舗の企業が多いそうですね。

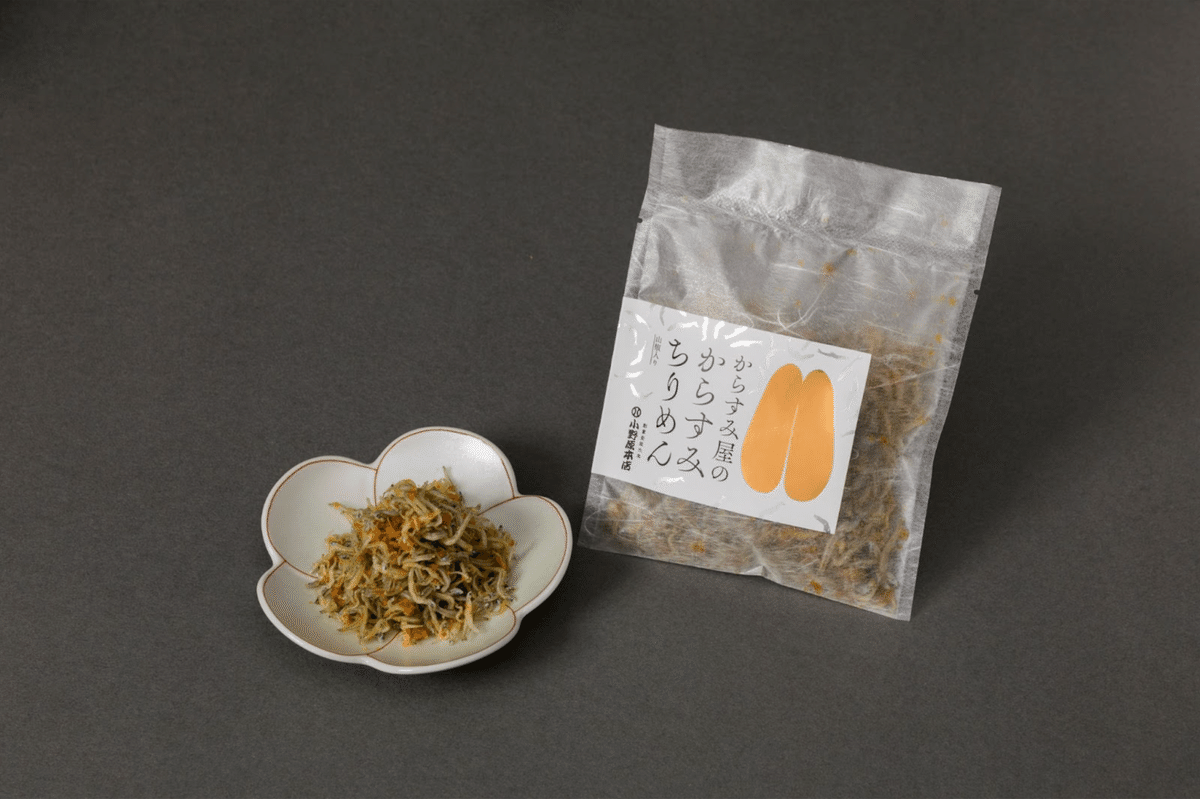

羽山:そうなんです。京都や奈良など、もっと老舗が多い土地もあると思いますが、長崎も老舗が多いです。それこそ出島の時代である江戸時代に開業しているお店が今も残っていて、創業400年の歴史を持つカステラ屋さんもあります。弊社クライアントの小野原本店さん(からすみ販売)も「安政の大獄」の年(※1858年〜1859年)に設立していて、歴史上の出来事と同じだ!と(笑)。同じく弊社のクライアントだと、内航海運業を営む崎永海運さんが数年前に80周年を迎えました。創業100年以上の企業で構成される「長崎しにせ会」という商業組合もあります。

村川:設立100年以上の企業は多いですね。そういった中で、小野原本店さんなら「からすみをもっと若い人に食べてもらいたい」「おつまみとしてでなく、調理に使える新商品を作りたい」など、「時代に応じた変化のタイミング」でブランディングをするケースも多いです。

老舗の企業に特徴的なお仕事というものはありますか。また、老舗の企業ブランディングにおいて意識していることがあれば教えてください。

村川:「若い世代に存在を知らしめ、興味を持っていただく」ような商品企画やデザインを求められることが多いです。意識していることとしては、老舗の企業のほとんどはすでにブランドが確立されているので、それまでの歴史やデザインに敬意を持って取り組んでいますね。長く親しまれたものを変えることには、良くも悪くも大きなストレスを伴うので、旧来のお客様からも必ず「前の方が良かった」という声が上がってくるものですが、「ブランドを未来に残す」という長期的な目標を見失わないように意識しています。

近年では採用ブランディングのお仕事が増えているそうですが、これは長崎という場所と関係していますか。

村川:今はどこも人手不足だと思うのですが、長崎も人口流出が多いんです(ここ数年、長崎の人口流出は全国のワースト5位に入る:総務省調べ)。なのでどこの企業も人材獲得が急務の1つで、企業だけではなく自治体も力を入れています。

弊社でも企業の採用ブランディング、観光地の長崎で学生にアルバイト先として興味を持ってもらうためのデザイン、県や市のプロジェクトとして、UIターンをPRするクリエイティブや長崎市役所職員採用PRのクリエイティブを担当しています。

実はよく知られていない「なるほどわからん」状態の市職員の仕事を、なるほどわかった!へ変えていくことを目標に

コンテンツを企画・制作

DEJIMAGRAPHのクリエイティブ

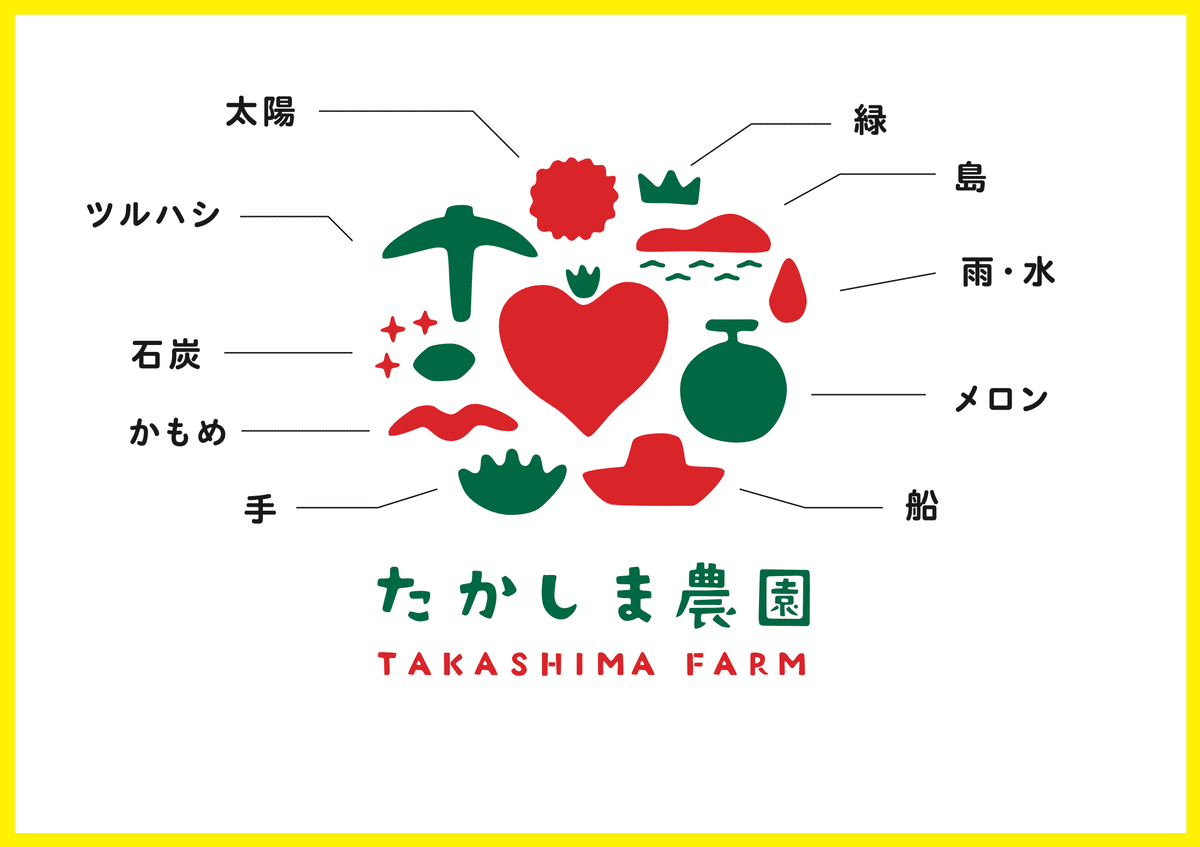

1. たかしま農園 – 商品の売り方まで提案。3年目には売上149%に

DEJIMAGRAPHの実績についてお伺いさせてください。まずは、代表的なお仕事のひとつ、たかしま農園から。

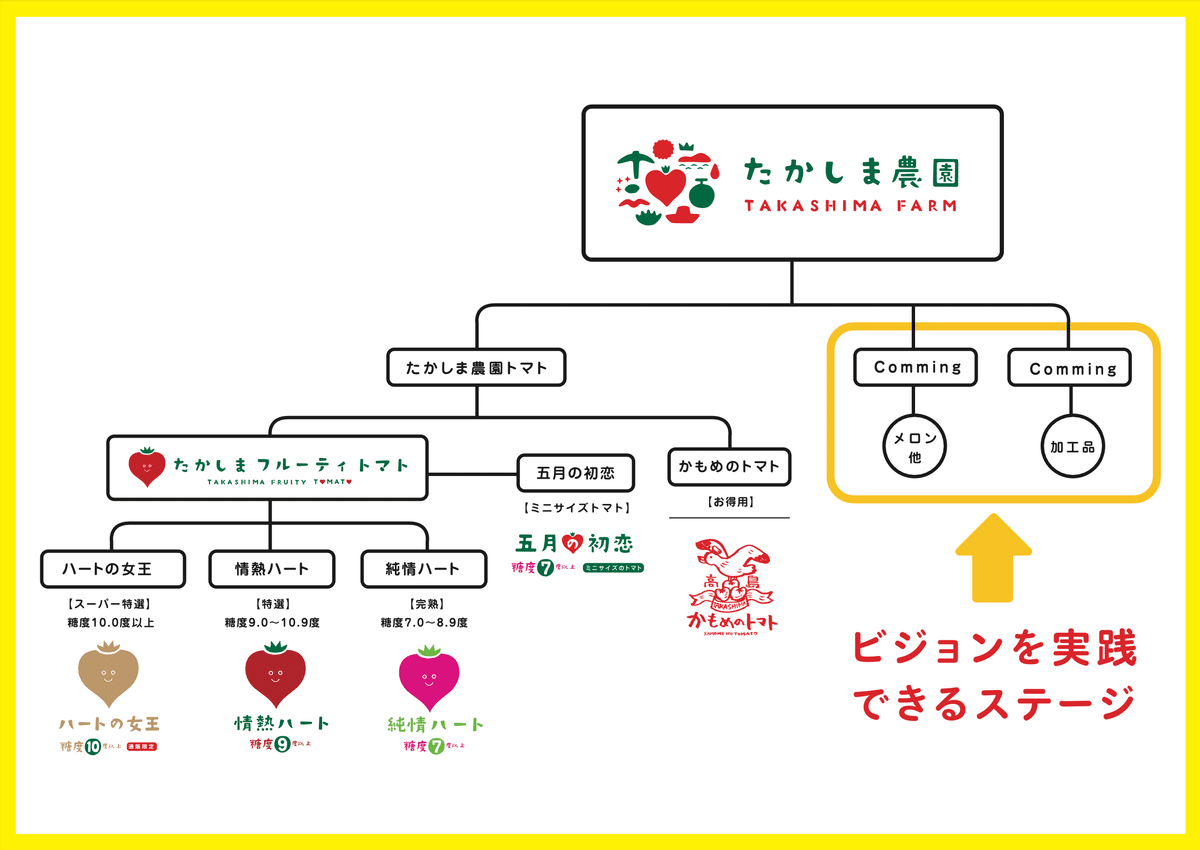

羽山:たかしま農園さんは、長崎は”高島”という離島にある農園で、軍艦島の割とすぐ近くにある、元は炭鉱で栄えた島です。その炭鉱が閉山したあと、新しい島の産業として始まったのが「たかしまフルーティトマト」の事業でした。第三セクター(国や地方公共団体と民間企業が共同出資して設立した法人)で運営されていたそうですが、経営状態が芳しくなく、それを聞いた崎永海運さんが、島の雇用を守るために引き継いだんですね。

私たちはその崎永海運さんから、「たかしまフルーティトマト」の売上を上げるためにギフト箱をデザインしてほしいというご依頼を受けて、お付き合いがスタートしました。

最初はブランディングではなく、ピンポイントにパッケージを変えてほしいという依頼だったんですね。

村川:そうです。当初はブランディングの依頼ではなかったのですが、そこで「パッケージを変えるだけでは売上につながらないのではないか」という話し合いをしたんです。

羽山:提案にあたって、高島の現地で働くスタッフさんにも話を聞いたところ、トマトを売ること、育てることに「仕事」として携わりながらも、みなさんとにかく「高島が好き」で。高島を盛り上げていきたいばかりか、島の将来のことまで考えていたんです。また、フルーティトマト以外に実はメロンも作りたいし、いずれはジュースやカレーも作りたい、といった夢を語っていたのも印象的でした。それらの「現地の声」も踏まえて、以下のような提案をしました。

羽山:「たかしまフルーティトマト」だけではなく「たかしま農園」という大きい概念を作って、ここをお客さんが最初に関わるタッチポイントにする。その中に各種ブランド(農産物)を入れ込むことで、将来的なビジョンも実践できるようにブランディングしていきましょう、と。

村川:「たかしまフルーティトマト」でのブランディングだと、新たにメロンをつくるときにまたブランディングしなおさなければいけない。効率良くやるなら「たかしま農園」という枠組みでブランディングして「『たかしま農園』で作るものは全部おいしい」という見え方になるほうがいいですよね、というお話をしました。また、変化には良くも悪くもストレスが伴います。「なるべく楽しいプロジェクトになればいいな」と思ったので「スタッフのみなさんがやりたいことを実現できるブランディング」を提案しました。

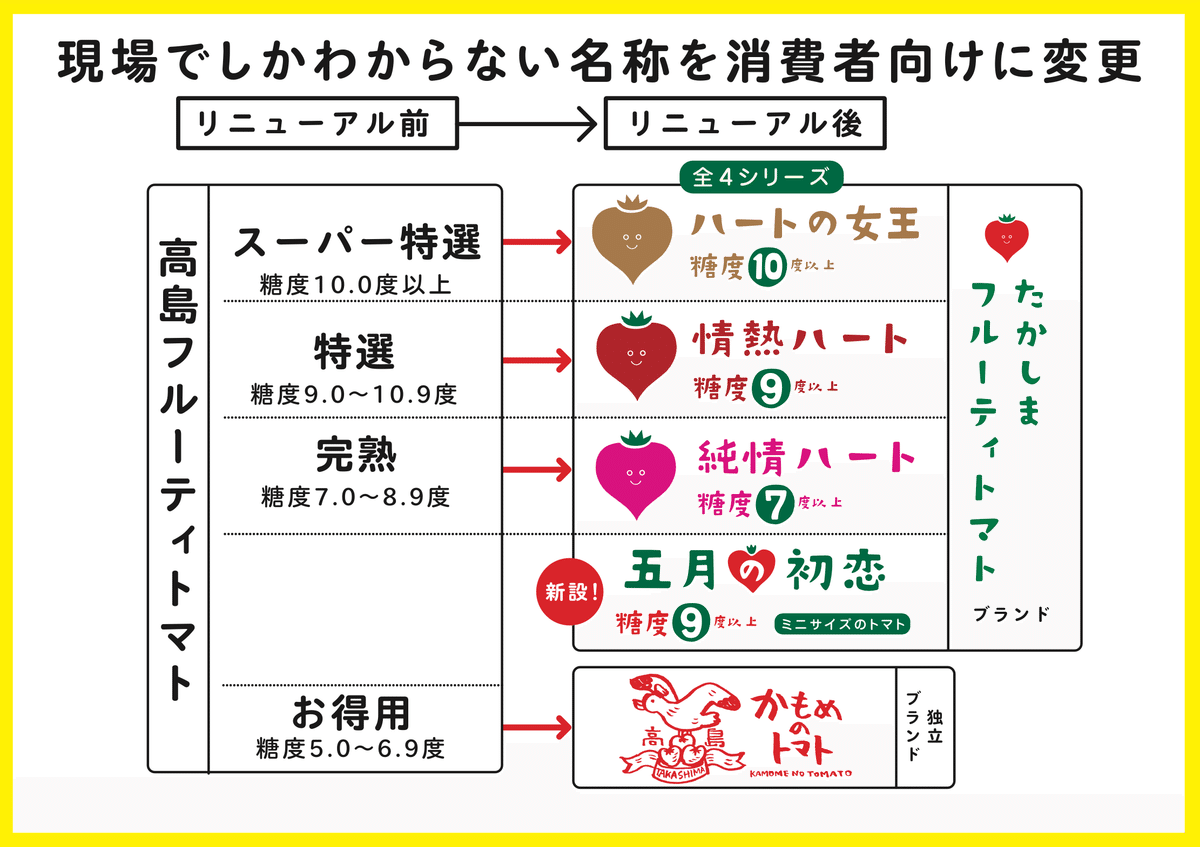

ブランディングにあたっては「商品の売り方」も提案しました。まず「糖度売り(糖度によってブランド・価格を分類する)」をネーミングやデザインでわかりやすくして、甘いものほど高く売る仕組みに。そして当時はB品(フルーティトマトの甘さに満たないもの)を格安で売ったり配ったりしていたそうなのですが、それでも普通の野菜トマトとしては充分甘いんですね。そこでご担当者と協議を重ねた結果「カモメのトマト」という別ブランドを立てることにして、「美味しい野菜トマトとしてちゃんと売上を上げていこう」ということになったんです。

羽山:『たかしま農園』のブランディングにあたって、新たにロゴも作りました。高島という場所には炭鉱という歴史もありますし、カモメが飛んでいたり、港から歩いてすぐ畑があったり、風景が感じられるような場所なんですね。その風景を大事にしたいなと。そこには未来の象徴としてメロンがあったり。みなさんにとっても親しみやすいロゴになりました。

崎永海運の北川社長のインタビューで「一度提案して決まりかけていたロゴと違う案を、後日羽山さんが持ってきた」という話も印象的でした。「とにかくいいものにしたい」という気持ちが強く現れているエピソードですよね。

「1週間後に「やっぱりこちらの方がいいと思う」と羽山さんが言い出した時は、びっくりしました。社内で多数決までとって、しかも元のロゴ案に票がたくさん入っていましたし…、担当者としては正直困りました(笑)」

羽山:最初はかっこいい感じで作りたいなと思っていたんです。それだと農園に行った時の、土感というか、親しみやすさみたいなのが出ていなかったんです。農園の雰囲気やスタッフさんのチャーミングな笑顔を見ているうちに「彼らはかっこよさを求めてやっているわけじゃないよな」と。トマトの美味しさも含めて「たかしま農園らしさ」を伝えたいと思い、トンマナをいちから作りなおしました。

村川:決まった!と思った後にもっと良い案ができてしまったので、黙っているのはプロジェクトにとってよくないと思い、お叱りを受けるのを覚悟で伝えました。それを受け入れてくださったことに感謝していますし、農園の皆さんに似合うものができたと思います。

たかしま農園さんに関しては、DEJIMAGRAPHさんの強みである、PRムービーも制作されていますね。

村川:「クライアントがいいたいこと」を全て盛り込んだ動画をつくりました。画面はぶっ飛んでいますが、ナレーションだけ聞くとかなりまともで「言いたいことを言ってるなぁ」という感じになっています。トマトの魅力を全部残らず伝えたくて、動画を最後まで観てもらうために「美味しさで爆走する人」という演出になりました。

動画に関しては映像ディレクターの渋江修平監督にお願いすることが多く、今回は「ミスター味っ子の味皇みたいにして欲しい」という希望を出させてもらい、予算内で見事に応えていただきました。DEJIMAGRAPHが担当する動画は、渋江監督がいてこその仕上がりのものばかりなんです。

村川:このPRムービーのお話をいただいたのは、「たかしまフルーティトマト」以降、崎永海運さんのブランディングもさせていただくようになっていて、そこで「クリエイティブってやっぱり効くね」と思ってくださったのが大きかったと思います。

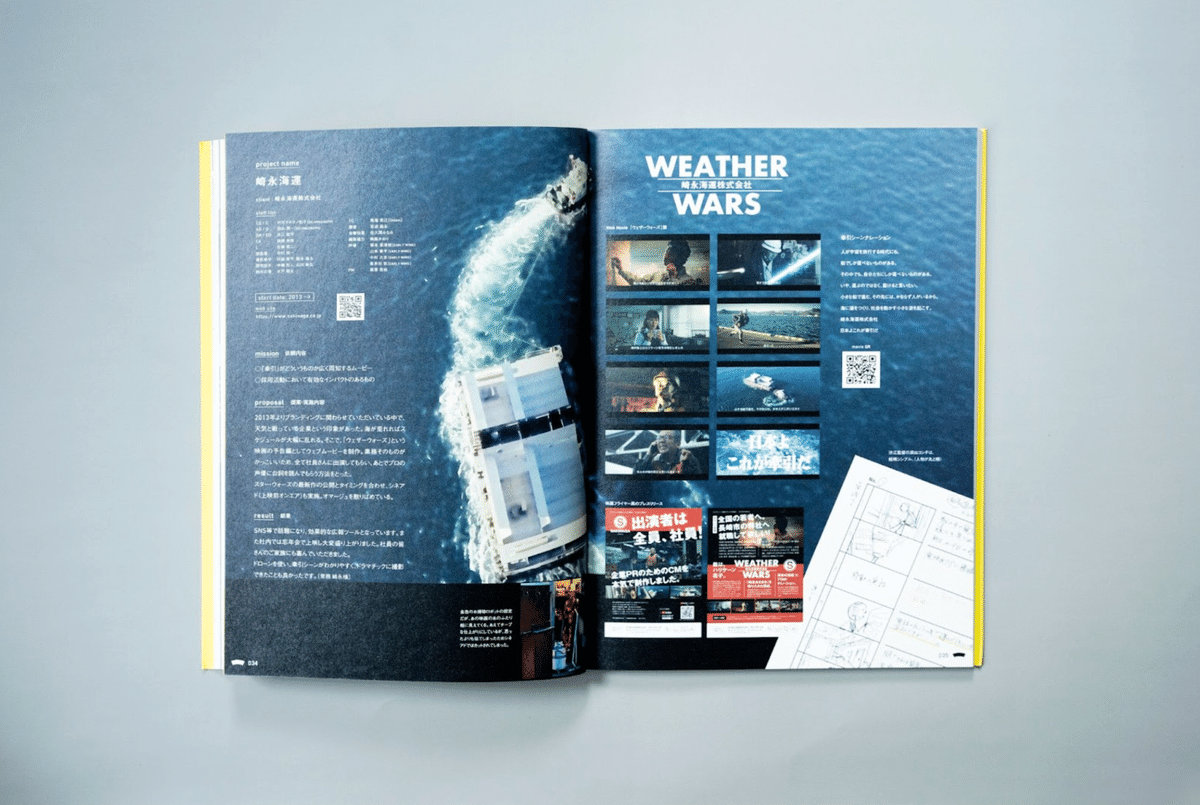

※出演者が全員社員の、崎永海運の採用PRムービー。長崎のシネアドでスター・ウォーズ最新作の公開に合わせて上映前に放映。反響が大きく目標も無事達成。

「たかしま農園」に関しては、実際にブランディングの成果はあらわれましたか。

村川:リブランド前と比較すると1年目で116%、3年目に149%。4年目は寒波による不作で厳しい状況でしたが、137%を達成しました。印象的だったのは、社長さんが「最もよかったのは、社員のモチベーションが上がったこと」と仰っていたことです。

自分たちも自信を持ってPRできるようになりました。バイヤーやお客様から良い反応が返ってくるのが嬉しいし、ブランディング後にはテレビや雑誌の取材も増えました。「おいしいですね」「かわいいですね」と言われたら、もっとやるぞ!という気持ちになるものです。全体会議でも、以前は少しおとなしかったトマト事業部の社員が、今は一番発言するし、ビジョンを語れるようになっています。それがブランディングの効果として最も実感しているメリットです。

スタッフみなさんのやりたいことをやれる場所を提案できたこと、ブランディングで注目が集まり、みなさんのモチベーションを上げられたことがうれしかったですね。

2. 南島原市 – 差別化できていないクリエイティブは意味がない

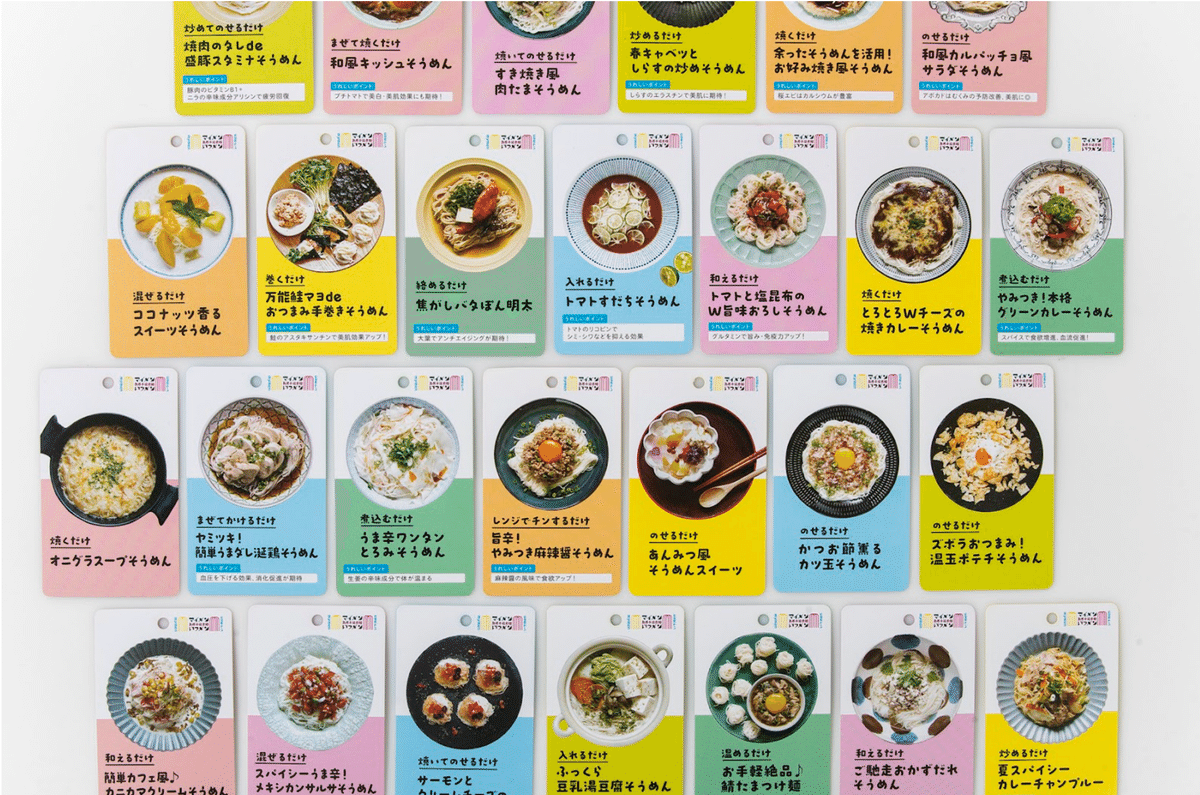

こちらもインパクト抜群な、南島原市のお仕事です。

村川:南島原市はプロポーザルで、市をアピールするプロモーションを提案してほしいというオーダーでした。最初に南島原市の特産品である「島原手延素麺」のPRと、次に南島原市をPRするためのクリエイティブを担当しました。

「島原手延素麺」は、関東圏向けのPRで、そうめんをパスタのように家に常に置いてほしい、忙しい子育て中の家庭の時短レシピの材料にしてほしいという目的で、若者世代をターゲットに展開しました。そうめんといえば「和の伝統」的世界観ですが、関東で揖保乃糸(高級手延そうめん)と同じことをやってもしょうがない。場合によっては揖保乃糸の宣伝になってしまう可能性もあるので「マイメンいつメン」という差別化できるPRワードを開発し、オリジナル楽曲を制作することにしました(実際にApple Music等でも配信されています)。島原手延そうめんはコシが強いそうめんで、いろんなお料理にアレンジができるので「ただそのことを伝える」シンプルなプロモーションになっています。

村川:ムービーは、崎永海運さんと同じ渋江監督です。当初1年度だけの予定が、今なお関東で夏と冬にTVCM等で流れており、いつのまにか九州でも流れはじめました。CMが流れる時期になると「やばいCMを見た」「このCMの季節が来た」とXで話題にしてくれる人が一定数います(笑)。南島原の方から「結婚式の余興で踊りたいからはっぴを貸してほしい」とご依頼を受けたこともあり、お貸ししたはっぴは、いろんな結婚式やイベントを回っているようです。

——南島原市のPRムービーも、また一段とインパクト抜群ですね。

村川:南島原市には、攻めたクリエイティブを受け入れる土壌があるんです。私たち自身も「みんながいいと思うクリエイティブができても、差別化できていないと意味がない」と思っていて。地方のシティプロモーションムービーって、名前を差し変えればどこの町でも使えるようなものが多いんです。監督も同じ気持ちだったので、クライアントには「雰囲気だけのムービーではなくちゃんと”南島原のCM”を作りましょう」と提案しました。

長崎で流れていそうなローカル情報番組をベースに、「世界遺産 原城跡」「天草四郎」「島原手延そうめん」の三点を覚えてもらうことを目標に制作しました。満島ひかりさんに出演いただき、27分という異例の長尺ですが、どこを切り取っても南島原市のCMになっています。

村川:これを作れば必ず話題になると思っていましたが、やはりインパクトがあったのでメディアへの露出も多く、「めざましテレビ」とか「ミヤネ屋」、さらに「東大王」のクイズの元にもなったりと、かなりのパブリシティを獲得したんです。満島さんが「徹子の部屋」などのテレビ出演時に動画をご紹介いただいたことも手伝い、結果的に広告換算額が8500万以上に。私たちにとっても印象に残っているお仕事のひとつです。

また、チームの力を実感した仕事でもあります。満島さんをキャスティングできたのは渋江監督がドラマを撮った経験があったからですし、27分近い動画になったのも監督の演出ありき。現場ではカメラマンさんや照明さん、スタイリストさん、ヘアメイクさん、プロデューサー、みんながプロとしてアイディアを出し合った現場でした。

この案件の幹事社であった長崎国際テレビさんの調整力、部署を超えて雑用までお手伝いくださった心意気のおかげで実現できたクリエイティブでもあります。完成後には地上波で、27分の動画を「ノーカット、CMなし」でオンエアいただいたことにも驚きました。クライアントだから、ではなく「同じ長崎の仲間としてやれることをやろう」という想いを感じましたね。

長崎の企業にはみんな”地域貢献の精神”がある

クリエイティブワークで大切にしていることはありますか。

村川:クライアントは地域貢献を考えていることがほとんどなので、クリエイティブがしっかりお役に立てるものになるかは考えます。どの企業も自社の利益は当然ながら「地域の雇用を守らなければ」という地域貢献の精神があって、全く業種は違っても、みなさん地域のことを考えていらっしゃいます。

地域貢献を考えている企業がほとんどというのは興味深いですね。東京だとそこまで地域貢献に目が向いている企業は多くないと思います。

村川:自社の利益も当然あると思いますが、「地域のおかげで自分たちは今までやってきている」「地域の雇用を守らなければ」といったことを打ち合わせ時によく伺います。長崎県は離島が多いのですが、現状離島から人がどんどんいなくなっている状況です。そのためか、そういった問題とは関係のないような業種の方々もみなさん「地域」のことを考えていて。私たちもそのような心意気で仕事をしないといけないなと、まさに「背中を見て教わる」ような気持ちでした。

羽山:弊社がブランディングを担当した贈れる五島シリーズ BARAMON(バラモン)は、長崎市で石油製品販売事業を主としているフジオカさんの商品なんですが、社長さんが元々五島特産の「五島うどん」や「かんころ餅」をお好きで。でも、県外にお土産で持っていきたくても、持っていけるようなパッケージの商品がない。そこで社長さんが一念発起、「フジオカがブランドをつくるので、パッケージを作ってほしい」と。

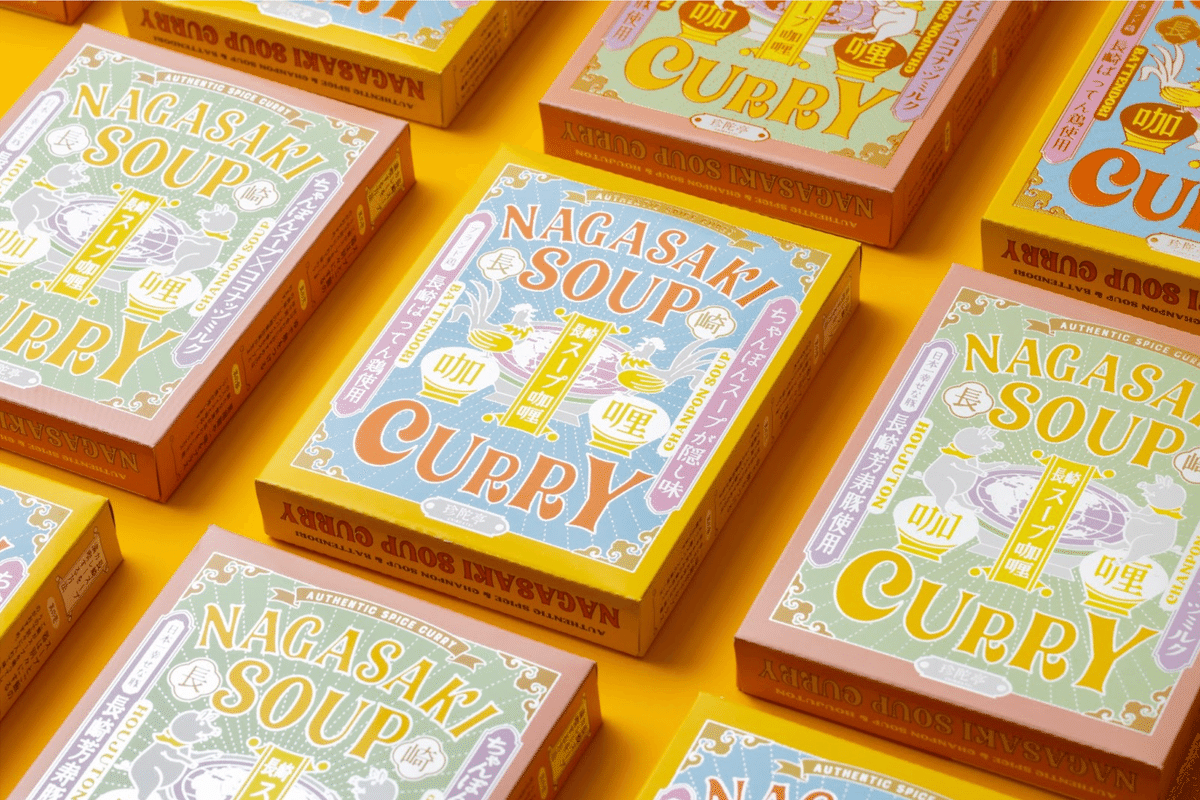

同じく弊社で担当した稲佐山観光ホテル「長崎スープカレー」も、元は「長崎の歴史や文化を詰め込んだ、長崎をPRできるお土産を開発していきたい」という想いから始まったんです。

村川:「五島手延べうどん」を担当したとき、フジオカの社長さんが離島振興について話されていたのが今でも印象に残っていますね。

第1回九州ADC賞のグランプリ受賞をきっかけに販路が拡大。長崎駅直結のお土産店、長崎県美術館などで購入できる

世界的なパッケージデザインアワード「PENTAWARD 2024」にて、長崎の一企業として部門トップの金賞を受賞した

なるほど。地域貢献という考えの根底に「長崎は人口流出が多い」という現実があり、長崎という町が縮小していってしまうことへの危機感から生まれている、ということなのでしょうか。

村川:そういった面もあると思います。「人口が減ってるからなんとかしないと」と、ほとんどの方が言うかもしれません。若い人が減ってきているという現実は、特に長崎市において、全員の共通認識だと思います。

羽山:「五島の手延べうどん」に関しては、五島うどんがとにかくおいしいという事実をきちんと広めたいという想いもあったかと。おいしいのにみんな知らないんですよね。

ちなみに、フジオカさんも結構老舗の会社さんなんですね。

村川:そうですね。125年の歴史がある会社さんです。ちなみに、フジオカさんはこのブランディングをきっかけに、「バラモン食堂」というお店を長崎市にオープンしたんです。そのお店では五島うどんを食べることができますよ。

クライアントワークにおいて「地域貢献」「離島振興」 を意識してお仕事をされることも多いでしょうか。

村川:まず、クライアントの要望を一番に叶えたいと思っています。その上で、サービスや商品が長く愛されるためには「地域貢献」「離島振興」の視点を持っていた方が長く応援していただけて、結果、持続性のあるビジネスにつながることが多いのではないかと。「良いこと」というよりは「ビジネス」として必要な要素になってきているのではないかと。SDGsやソーシャルグッドと声高に言っていなくても、自然に、当たり前に実践している企業がたくさんあって、「かっこいい」と思っています。

長崎・福岡・佐賀のクリエイティブ

長崎で、ウェブ制作会社とのお付き合いはありますか。

村川:ありますね。案件でウェブも制作することが多くて、ブランディング案件においてはほぼセットです。特に採用の場合は、ウェブを見てからでないと応募しないという現状もあり、作った方がいい場合はご提案するようにしていますね。弊社がよくお世話になるのは、長崎だとルーツさん、motto:さん。福岡ならy2さん。この3社にお願いすることが多いです。

デザインやブランディング系の会社さんだといかがですか。

羽山:デザイン事務所は長崎にもあると思いますが、うちのようなスタイルの事務所ということであれば、どうでしょう……。「DEJIMAGRAPHのスタイルは西日本でもレアでは」と言われたことはあります。

福岡になると、ブランディングやクリエイティブ系の会社さんの数が増えてきますよね。

村川:そうですね。加えて、福岡には、映像系の制作プロダクションが複数あって、しかもレベルが高いですよね。弊社で担当している映像の監督をしてくれているのが、何度かお伝えしている渋江監督なのですが、その時のプロダクションは福岡になることが多いですね。渋江監督も「福岡の撮影部は好き!」と(笑)。

ちなみに、佐賀は県を挙げてクリエイターをビジネスや自治体広報に活かしているそうですね。クリエイティブに対して県主体で動かれていると。

村川:佐賀には県庁に「さがデザイン」というデザインの部署があります。地方創生にデザインを積極的に取り入れていこうとしていて、それこそトップクリエイターたちをマッチングするような機能も持っており、佐賀県の発展のためにクリエイティブを活かそう、という動きがあります。

弊社は、佐賀県の「さがアグリヒーローズ」という伴走型のプロジェクトにおいて、事業者と伴走するクリエイターとして参画しています。この事業がすごいのは「4年度ぶち抜き」で伴走できること。クリエイティブの効果を知っているからこその事業ではないかと思います。

加工品の開発と店舗づくりに着手。たまごサンドに始まり、その後のプリンや菓子類の加工品開発にもつながった

村川:4年間取り組める分、シビアに結果も求められる、本気度が高い事業です。第一期は養鶏場を、第二期の現在では佐賀県嬉野市の白川製茶園さんを担当しています。今、伴走して2年目で、2025年の新茶がリブランドのお披露目となります。通常年度で区切られることが多い中、こうした事業を実施できる佐賀県は、クリエイター活用における「推進県」だと思いますね。

長崎唯一のデザイン系イベント「デジ勉」

DEJIMAGRAPHさんは2017年から「デジ勉」というトークイベントを継続していますね。語られるテーマもデザイン、ウェブ、ムービー、編集、採用など多岐に渡っています。

村川:長崎では他にそういったクリエイティブなイベントがなく、私たち自身そういう場所が欲しくて、自分たちではじめることにしました。元々のはじまりはクライアントさんの学びの場というか、制作事例を共有する場でした。自分たちの学びの場も欲しかったですし、クライアントさんのデザインやブランディングに対する見識を上げていきたいなと。長崎にはブランディングを教えられる人がいませんし、企業の担当者のみなさんも、他社がどうやっているのかを知りたいとよく言われるんです。そういったことをデジ勉という場所でオープンに話して、繋がりを作ってもらえたらいいなとも思ってました。

羽山:デザイン思考、ブランディング、と言われても、普通の企業さんだとやっぱりなかなか分からないですよね。デザインにお金をかけて、本当に効果はあるのだろうかと。そういったデザインに対する疑問や悩みを、デジ勉を通して解消していただけると良いなと。デザイナー側から「デザインやブランディングの効果」を伝えていけたらと思ったのが始まりですね。

なるほど。初期段階では、いわゆるDEJIMAGRAPHさんのクライアントに対してお声がけしていたわけですね。

羽山:そうです。あくまで対象はクライアントさんおよび、未来のお客さんになってくれる方に向けたイベントでした。問い合わせをしてくれた方々にも案内をしましたね。でもいざ蓋を開けてみたら、クライアントさんだけではなく、同じデザイン界隈の方々も来られていたんです。ブランディングの手法を学びたいとか、どういう風に考えて作っているのかを知りたいとか、興味を持っていただけたのは予想外でした。

村川:前回開催した第12回「続 北のデザイン西のデザイン」は、デザイナーさんや学生に向けた回で、参加者には専門学校生も多かったです。採用ブランディングの回では、クライアントや一般事業者さんが多かったですね。

北のデザイン、西のデザインについてのトークを行った

羽山:同業者の方も「デジ勉」の来場者が多いことに驚かれますね。こんな長崎にまで人が来るんだ、と。1回あたり30人ぐらいで、一番多いときで90人ぐらい。福岡や大分から来られる方もいました。

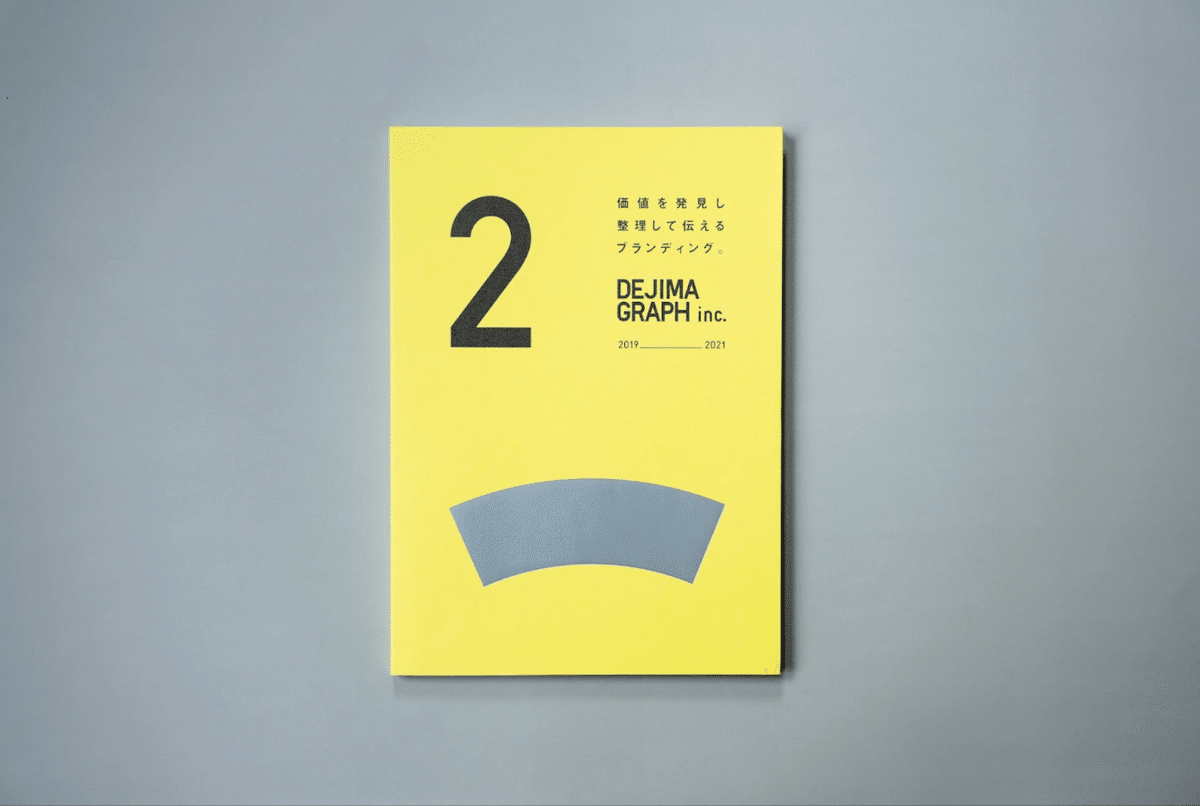

あと、弊社ではこのような会社案内を作っていて、デジ勉で配ることもあります。長崎だとお客様からお客様へご紹介をいただくことがとても多いので、ウェブではなく、こういう直接お渡しできるものも必要だなと。若い人たちでも、意外と渡すと見てくれるんですね。ウェブだけではなく、本の形で渡されることで見てもらえる機会も増えるな、と。

長崎は、東京よりも”アジア”が近い

長崎でクリエイターが働くメリットとして「アジアが近いこと」を挙げていますね。

村川:どの町でもそうだと思いますが、長崎にもその土地ならではの歴史や色があります。そういった観点で見れば、ヨーロッパや中国から影響を受けた、デザイン的にも魅力的なものが今でもそのまま町に残っています。長崎ハタの文様や、洋館建築、唐寺。長崎くんちの袴にハットのファッション。まちのいたるところに、長崎の面白さがあると思います。

そういった意味では、長崎だけではなく、九州各県に個性があって魅力的ではないでしょうか。全てが観光地になる九州、なんてよく言われますよね。

国内で一番クリエイティブが盛んな場所、大きな市場は東京だと思うのですが、九州にいるクリエイターの中には「東京を見て仕事をしなくてもいい」と感じている人も多いと思います。特にデザインは非言語的なものなので、国という区分けはあまり関係なく、割と世界から依頼が来るような環境なのではないかなと。

長崎にいると「”アジア”が近い」と思いますね。物理的に近いからか、心の距離も近くて、アジアのデザイナーと交流もしやすい。韓国の出版社が訪ねて来たこともありましたし、上海出身の社員さんもいたし、香港からのインターン生もいました。

COMMUNEさんは、インターンがいつも海外から来るそうで、それは海外から見たときに「札幌」という場所に特別な印象を受けるからなのかと思ったんです。そういう意味で、海外から見たときに、長崎も印象的な町の1つになっているのかな、と。

羽山:長崎の場合、平和都市として、世界的にも知られている場所だとは言えますよね。

ビジネスイベント「MICE」のロゴ

村川:DEJIMAGRAPHも海外からのインターン生が多いのですが、みんなに「なぜ、海外から(東京ではなく)長崎に来るのか」を聞いてみると、大体は「日本は日本でしょ」という回答なんですね。例えばイタリアの都市であるフィレンツェだったら、私たちから見たらフィレンツェ以前に「イタリア」ですよね。イタリアの中で感じが良さそうな町、ぐらいの感覚ではないかと。海外の方もおそらく「京都」に近いような感覚で長崎を捉えているのではないかと思います。

長崎のクリエイティブが今後どうなっていくと良いと思いますか。

羽山:長崎にはデザインやクリエイティブを学ぶ場がないんですね。僕が通っていた高校には美術科がありましたが、美術系の大学はありません。学べる場所がないと、若い人との関わりも減りますし、結果的にクリエイティブも育たない。長崎は文化面では色々なものがあって、出島だったり、歴史的な材料は豊富なんですが、クリエイティブに関してはほぼ皆無なんですね。その文化の面とクリエイティブの面がもう少しリンクしてくると、もっといい町になっていくのではないかと思いますね。

そう考えるとデジ勉を継続されている意義は大きいですね。長崎の文化も見てきて、ブランディングやデザインに精通しているDEJIMAGRAPHさんが、多くの人にデザインを知ってもらえる場所になっていますよね。

羽山:もっとクリエイティブが盛んになってくるといいですよね。これは福岡のデザイナーさんが言っていたのですが、福岡は商業都市で、九州の中で一番栄えていますが、文化面で言うと、例えばお土産を作るのが難しかったりするそうです。福岡は観光地があまりないんですよね。その点、長崎は材料は豊富なのですが、材料がありすぎて甘んじてるところも、もしかしたらあるのかもしれません。

村川:私が長崎で独立したのは、広告の形が変わり始める流れの中で、個人の想いに寄り添った、もっと小さいビジネスの役に立ちたいと思ったことがきっかけでした。長崎で人口流出が進んでいる今、ここまで来ると大きい企業だけが頑張るというより、個の総力戦みたいなところに来ていると思うんです。そんな長崎全体や企業の課題に対してこそ「クリエイティブが役立つ」ということを知ってもらえるように頑張らないといけないなと思います。

画像は出島組織サミットのウェブサイト

ブランディング=経営にコミットする

DEJIMAGRAPHさんの場合、クリエイティブだけではなく、経営にも向き合っていると感じたんです。クリエイターって成果に向き合いづらいというか、どれだけ売上を上げればいいのかという話がなかなかしづらい。でも、実際に御社がやられていることは成果に繋がっていますよね。やはりそこに向き合わないとクリエイティブの価値は上がっていかないような気がしているんです。

村川:弊社の場合、可能な限り、クライアントから年間売上、そのうちの原価率など、数字を見せていただくようにしています。そこが把握できないと、健全なブランディングプランを提案できないためです。弊社の若いデザイナーも、提案のときにどれぐらいの規模感で提案すればいいのかは分からない。そんなこと美大では教わらないんですよね。例えば年間営業日が270日だったら、1日で商品が何個売れるのが望ましいのか。売上のうち何割が利益として残るのか。弊社のデザイナーも頑張ってそれを考える習慣をつけているところです。

私たちはアーティストじゃないので、経営にちゃんとコミットしないとニーズはない、そう思っています。「売上を上げる」ためにデザインやブランディングを依頼されるので、その際に私たちが経営や数字を理解していないと、それこそ夢みたいなプランを提案してしまうことになるので、その点はとても気を付けています。

大抵はクライアントのトップと打ち合わせをするのですが、経営者の方が話されるのは、クリエイティブに関することではありません。どの商品をどれだけ売り上げるか、どの商品を売り上げの柱にするか、そこで雇用を何人するか、といった「ビジネスの話」をされます。お客様は経営のプロなので、やっぱりそこでデザインの話ではなく経営の話をするととてもスムーズです。同業者に「よくそういう提案が通るね」と言われるのですが、スタートでビジネスの話をしているから、そんなに難しくない。信頼関係を築いて「クリエイティブで経営にコミットする」、ということが、私たちの考えの軸にあるんです。

その後も長崎空港での取り扱いなど販路を順調に拡大している。リブランドで主力商品は売り上げが約3倍に

クライアントと一緒に月日を刻める会社でありたい

それでは最後に、DEJIMAGRAPHさんの今後と、おふたりそれぞれの今後の展望についてお話いただけますでしょうか。

村川:会社としては、海外との取引もちょこちょこ出てきましたし、飛行機でいろんなところに行ける時代なので、かつての出島のようなことができたらいいですね。楽しそう。

羽山:これは会社みんなで決めた今後というよりは、経営者としての希望ですが……デザイン事務所やクリエイティブの仕事って、数年したら独立するとか、次の事務所で経験を積むみたいな働き方が主流だと思いますし、自分たちもそうしてきましたが、今のスタイルで顧客のブランディングをしていく時に、クライアントと一緒に月日を刻める会社でありたいんですね。そういう意味では、クライアントと長く寄り添える人が育ったらいいなと。ずっと一緒に働きたい。

村川:そうだね。

羽山:社員さんが居心地が良くて「継いでもいいかも」と思ってもらえる会社にしたいです。クリエイティブに関してはかなりシビアなので、楽しいことばかりではないですが、僕らがそういうモチベーションを持っていれば、きっといい仕事にもつながっていくはず。

村川:私は、個人的にはコピーライターやプランナーを増やしたいです。孤独なので(笑)。そうして少し余裕ができたら、いただくお仕事とは別に、日々すれ違う野良猫たちに何かできることがないかとか、自分たち世代の老後の楽しい場所作りとか、関心事や好きなことを仕事に変えていきたいと思います。日々の思いを仕事に練り込みたいな、と。

動物福祉のリテラシー向上を願い、2022年2月22日、スーパー猫の日に長崎新聞を猫がジャック。

長崎新聞社全面協力のもと、多くのクライアントの賛同を得て実現

羽山:あと、海外との仕事も少しずつ増えてきていて、そこをもっと広げていきたいと思っています。長崎って昔から海外との交流が深い町だし、アジア圏とは地理的にも文化的にも距離が近い。だからこそ、ローカルに根ざしながらも、海外とつながるクリエイティブの可能性をもっと探りたいですね。海外のデザインスタジオとコラボレーションしたり、現地の市場に向けたブランディングを手がけたり。実際、海外のクライアントとやり取りする中で、デザインや言葉の捉え方に違いを感じることも多くて、そこがすごく面白いんですよ。

それと同時に、長崎のクリエイティブを発信し、学べる「場」をつくりたいという思いもあります。例えば、カフェやショップを併設したスペースを作って、DEJIMAGRAPHでデザインしたプロダクトを販売したり、国内外のクリエイターの展示を企画したり。ここを単なるショップやギャラリーではなく、デザインやブランディングを学べる場として機能させることで、興味を持つ人が気軽に集まり、実践的に学べるような空間にしたい。

羽山:さらに、海外のデザイナーやアーティストと交流できるような仕組みも作りたいですね。たとえば、海外のクリエイターを招いてワークショップを開催したり、日本の若手デザイナーが海外の仕事に挑戦できる機会を提供したり。そうすることで、長崎にいながら世界とつながれる場になり、新しいアイデアやコラボレーションが自然と生まれるはずです。

クリエイティブを学び、発信し、人が出会う場所。そんな場を長崎につくることで、デザインをもっと身近に感じてもらいながら、地元の企業やクリエイター、そして海外の人たちともつながれる機会を増やしていきたい。長崎を「クリエイティブの出島」にする、そんな挑戦ができたら面白いなと思っています。

おわりです!

Web Designingさんとの連載企画『GOTO-CHI CREATIVE!』。第二弾は長崎、DEJIMAGRAPHさんへのインタビューでした。みなさま、楽しんでいただけましたでしょうか。

「デザイン」の羽山さん、「ことば」の村川さんのふたりが「言葉とビジュアルで組み立てる」。それがDEJIMAGRAPHの特徴ですが、ここにはクオリティの高いものづくりだけではない、もうひとつの大きな特徴があります。それは「経営にコミットするブランディング」を意識しているということ。

その背景には、老舗企業の多い長崎という土地において「売上を上げたい」「人工流出を防ぎたい」などの切迫した課題感などがあり、結果までコミットできないとブランディングとしての成果にはならない、という状況があるのだと思います。

また、もうひとつ印象的だったのが、長崎は昔から海外との交流が深く、東京よりも”アジア”が近いということ。コロナ後、各地にインバウンドが増えてきているこの日本において、ローカルに根ざしながらも、海外とつながるクリエイティブの可能性を模索している姿には、本当の意味でのグローバルであり、未来のクリエイティブの可能性が垣間見えると思います。今後のDEJIMAGRAPHさんの活動がとても楽しみです。以下、インタビューに同席した加藤のあとがきです。

●iDID 加藤琢磨のあとがき

ロゴやキービジュアルの実績だけで「ブランディング会社です!」と名乗る会社はたくさんあれど、「経営にコミットするブランディング会社」と言い切れる会社は本当に少なく、全国でもひと握りの会社なんじゃないかなと思います。

特に経営の根幹となるファイナンスは、学習スキルとしての属性がクリエイティブと大きく異なるので、クリエイター自身、身につけることがそもそも難しい。また、組織内で「役割」として分けるにしても、カルチャーが異なるためにバランスをとるのがとても難しく、まさにブランディングを主としている会社の大きな悩みのひとつだと思います。弊社もこの問題に多くの年月を費やしてきました。

それを「1+1は2である」と同じぐらい当たり前のこととして受け入れ、日々クライアントの商材の販売計画や原価率に向き合っているDEJIMAGRAPHさん。その姿勢にはやっぱり、衝撃と刺激を受けました。

AIやノーコードツールによって、誰でも気軽にデザインできるような時代。そんな時代だからこそ、「クライアントの本質的な課題と経営に本気で向き合い」「クリエイティブの力で解決策を考えられる」人たちの存在が今後より際立ち、輝いていくのかもしれない。

と、改めて考えさせられるインタビューになりました。

よかったらみなさまの感想を、SNSなどで伝えていただけるとうれしいです(ダイレクトも歓迎です)。

さて、『GOTO-CHI CREATIVE!』ですが、次回は航路を北へ。新潟にいながら東京でも名が知られている、とあるクリエイターさんに話を聞きにいこうかな…と思っております。そこにはどんな働き方、生き方があるのでしょうか。楽しみにお待ちいただけたら幸いです。

iDID Magazine編集部でした!