目次

北海道には、1年のうち1ヶ月をスウェーデンで暮らしている人がいる。

COMMUNEの代表、上田亮さんだ。日々の仕事が忙しくても、上田さんは毎年スウェーデンに行く。そこに垣間見えるのは「生きること」に対する想いと哲学だった。今回はスウェーデン生活のことから、「自分にとって大切なのは”誰かと一緒に”何かをやること」という上田さんの “Work as life”哲学までをしっかり聞いてきました。ご当地クリエイティブ第1弾は、北海道・札幌からスタートです。

最初は、なんとなくの気持ちで北海道へ

上田さんご自身は元々出身が滋賀で、大学進学を機に札幌に移ったそうですね。元々海外に行きたいお気持ちが強かったとか。

僕は、滋賀県の信楽町っていう焼き物の町で生まれたんです。実家も窯元で、家族も大体みんな陶芸をやっていて。なので、なんとなく小さい頃から、自分も何かものづくりに携わる仕事をするんじゃないか、と思っていました。美大に進学する道もあったんですが、慣れないデッサンをしながら、そこからちょっと逃げたい気持ちもあって。海外に興味が向いたのはその頃で、いろいろ本を読んでいるうちに「海外面白そうだな。留学してみたい」と思うようになったんです。

それで東海大学の札幌キャンパスの、国際文化学部に進学し、当時交換留学制度があったスウェーデンに2回ほど短期留学しました。北海道にしたのも、親元を離れたいとか、暑いところは嫌だな、とかが理由で(笑)。当時は本当に、何も考えていなかったですね。

なんとなく北海道に来たはずが、もう20年以上住んでいるわけですね。デザインは学生時代から興味があったんですか。

そうですね。信楽町には陶器やデザインを学べる高校もあったんですが、僕は勉強自体が好きだったので、普通に隣町の高校に進んだんです。興味があるのに「デザイン」という選択ができなくて。大学も、美術系の道に進まなかったという気持ちだけが残っていました。そんなこともあって、いざ就職のタイミングで「これから何をしていきたいのか」と自分に問いかけたときに、やっぱりデザインをやりたいな、と思い直して。それで大学卒業後、札幌の専門学校で2年間デザインを勉強することになったんです。

専門学校に行かれるタイミングで、地元の滋賀や東京に行く選択肢もあったのかなと思うんですけど、そこで札幌に残った理由はなんだったのでしょうか。

札幌にはもう4年住んでましたし、まずは札幌でいい学校がないかを調べました。これは若気の至りなんですが……「北海道で一番目立つ学生」になったら就職が決まるんじゃないかと思ったんです(笑)。それで札幌の専門学校を調べていくと、札幌オリンピックのデザインに関わった栗谷川健一さんが作った「造形デザイン専門学校」っていう学校があって。ここで卒業制作でグランプリを取れば、一番になれるんじゃないか、と。それでそのまま札幌にいることになったんです。

世界的に注目されるクリエイターたちを見て「札幌でもやれる」と

札幌に残った理由のひとつには、当時札幌で活躍されていたExtra Designや寺島賢幸さんの存在もあったとか。

はい、みなさん当時から本当にすごかったんです。僕が学生だった頃、ちょうどiMacが出た後ぐらいが「デジタルの走りの時代」で。クリエイターがスキャナーを持って街をスキャンしたり「Macさえあれば面白いものが作れる」といった風潮があって。僕もそういうクリエイターに憧れていました。

寺島賢幸さんは母校の先輩で、当時、JAGDAの新人賞を地方で最初に受賞されたのが寺島さんだったんです。また、授業で見せてくださったグラフィックがとてつもなく素晴らしくて、こんなに面白いクリエーションをされる方が札幌にいるんだ、と。Extra Designも衝撃でした。当時僕は『design plex』とか『GASBOOK』『+81』などの雑誌を愛読していたんですが、あるとき『design plex』でExtra Designが特集されていて。札幌のデザイナーが全国紙の巻頭で、海外の人に絶賛されていたんですね。そういう人たちを見ていて、札幌でもこうやって世界的に活躍できる人たちがいるんだったら、札幌でもやっていけるんじゃないか、と。

3KGのクライアントワーク(シアターキノ / 記念誌)

(左:たわら屋 / たわら屋の味つけ肉 右:春の木 / 生グラノーラ)

自分にとって大切なのは「”誰かと一緒に”何かをやること」

——COMMUNEはデザイン会社でありながら、毎年1ヶ月をスウェーデンで暮らすプロジェクト「1/12 SWEDEN PROJECT」、コミュニティスペース「VOID」、ライフスタイルストア「WONDERING」、コーヒースタンド「YETI STANDING」などの自社事業も盛んですね。

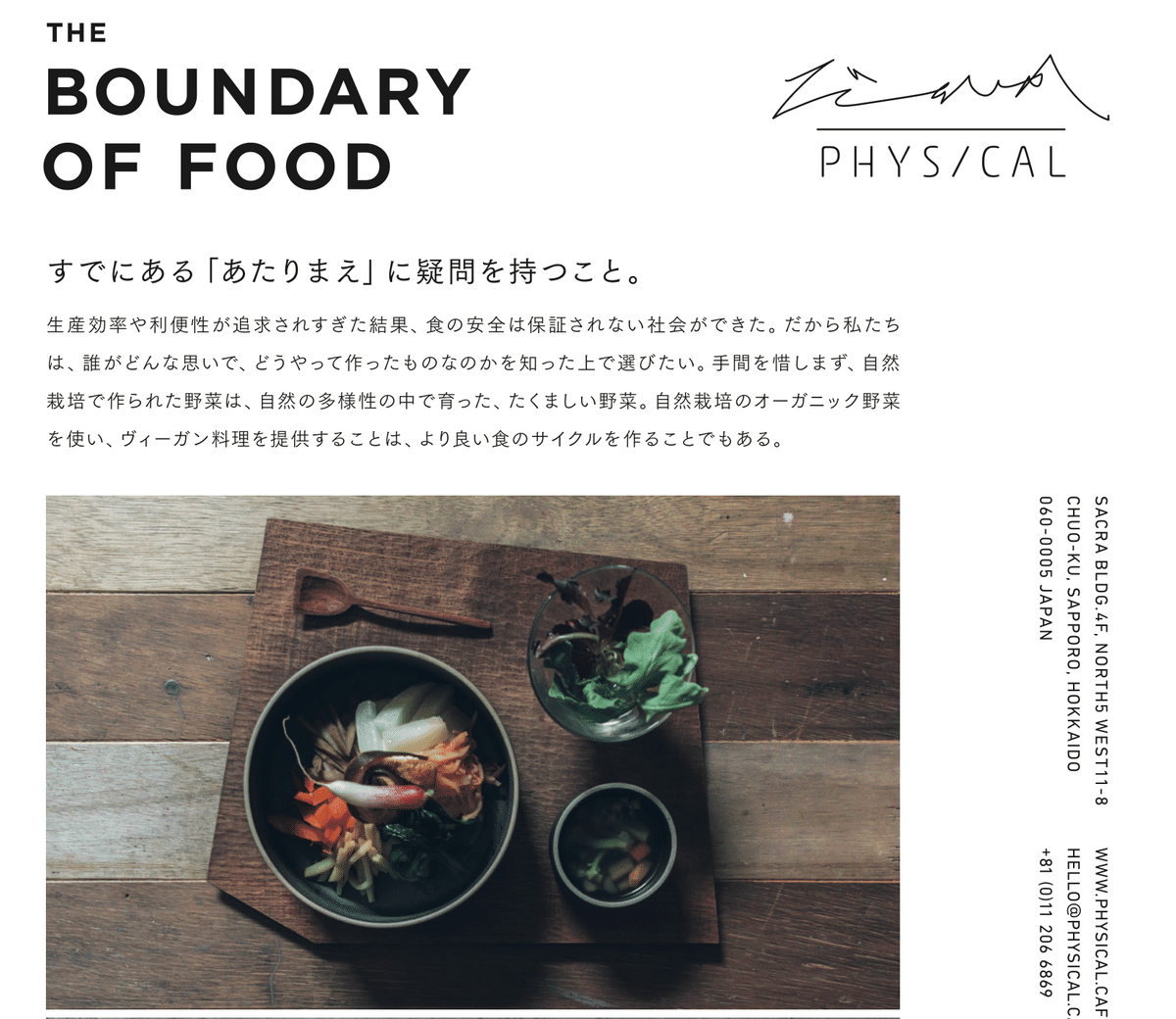

そうですね。「WONDERING」は旅先で出会った素晴らしい作り手やモノを紹介する場で、「YETI STANDING」は北海道で放牧された牛のミルクをつかったソフトクリームや地元信楽町の朝宮茶などを提供しています。以前運営していたコミュニティスペース「MEET.」やオフグリッド・カフェ「PHYSICAL」では「より良い生き方を学ぶ実践の場」として、DIYや農やエネルギーのことを学ぶイベントを開催したり、自家製の梅シロップをつくってみたり、ヴィーガン料理を提供していました。個人的には「Work as Life」が共通のテーマです。

未知なる存在を探すことをコンセプトにしている。

COMMUNEの立ち上げにあたって、大切にしていたことはありますか。

COMMUNEは共同体、とか深く交わる、という意味なのですが、「誰かと一緒に何かをやること」が自分にとっては大切なことなんです。WONDERINGのコンセプトは「HAPPINESS ONLY REAL WHEN SHARED.」なんですが、これはショーン・ペン監督の映画『イントゥ・ザ・ワイルド(Into the Wild)』の中で主人公が最後に残した言葉で、「幸せは誰かと共有してこそリアルになる」という意味なんですね。この言葉と出会う以前も、友人とデザインユニットを組んで、何かを作ったり、フリーペーパーをばらまいたりしてたんですけど、それをひとりでやっても、どうも満足度が高くない。どうやら「誰かと一緒にやって共有してこそ、楽しいと思える」というのが、僕のマインドにあるみたいで。会社の立ち上げも最初はひとりでしたけど、誰かと一緒にやりたいとはずっと思っていました。

COMMUNEのスタッフは何名いるのですか。

札幌オフィスに、僕以外に4名とインターンが1名。ポートランドにも1名います。時期はそれぞれですが、海外からのインターンが毎年数名ほど在籍しています。出身は大阪が1名、他は札幌、帯広、新得、紋別出身です。採用は、インターンからスタッフになるケースと、異業種を経験してからCOMMUNEにジョインしてくれているスタッフが多いです。

(写真は若干20歳、フランスからのインターン生)

毎年スウェーデンで1ヶ月暮らす。テーマは「普通の暮らし」

COMMUNEさんの活動の中で特徴的なのが、年に1ヶ月スウェーデンで暮らす「1/12 SWEDEN PROJECT」です。基本的に上田さん個人のプロジェクトなんですよね。

そうです。2011年から毎年「スウェーデンで1ヶ月暮らす」ことを目標にして活動しています。このプロジェクトは旅ではなく「暮らすこと」をテーマにしていて、友人やその家族の家に滞在し、仕事をしながら、現地で友人と会ったり、登山やベリー狩りをしたり、いたって「普通の暮らし」をしています。旅行とは違って、友達の家や、友達の家族の家にステイして、そこで自炊しながら生活しています。料理もしますね。北欧は外食が結構高いですし、家でご飯を食べるライフスタイルが基本。基本的には自炊なんです。

スウェーデンではどんな一日を過ごしているのですか。

首都であるストックホルムの朝9時=日本の夕方ぐらいなんです。なので、現地では起きたらすぐスタッフとミーティングします。溜まっているデザインのチェック、僕自身の進捗の共有をして、2時か3時ぐらいまでは普通に仕事をしてることが多いですね。僕が行くのは6月から9月ぐらいが多いんですが、北欧は比較的日が長くて、ストックホルムは22時ぐらいでも明るいんです。夕方から町に出ても、まだまだ活動時間が長いので、仕事が終わってからは友達と会ったり、色々なことができるんです。

自由に出入りし、きのこを自由に採ることもできる。

旅行だったら、やっぱり3泊4日とか1週間ぐらいのところを、上田さんの場合は、まるまる1ヶ月、生活をしにいく。

スウェーデンにはもう何度も行ってますし、あまり観光地とかに行くこともないです。日本ほどサブカルとかエンタメとかがある国ではないので、基本的には、森に行って散歩したり、カンタレラ(別名アンズダケ)というスウェーデン人が大好きなキノコを一緒に取りに行って、外で一緒にオープンサンドで食べたり、そういうことをただやってるだけなんです。

スウェーデンでの生活は、上田さんにどんな影響を与えていますか。

僕にとってスウェーデンでの時間は、日本での日常を離れて「暮らすこと」にフォーカスできる時間です。日本だとやらなければならないタスクがたくさんあって時間の進行も早いですが、それに比べると純粋に「何もない状況でやりたいことを選べる」感覚があるんです。

日本ほどの娯楽や便利なサービスが多くないスウェーデンでは、モノを消費することよりも、料理や散歩、家族との時間、趣味など「普通の暮らし」に向き合える感覚があります。スウェーデンでは育児休暇を約1年半、そのうち3ヶ月ずつは夫婦それぞれが取得しないといけないルールがあったりと、プライベートで必要な育児や教育などに関する働きやすい制度が整備されているのも特徴です。そんな「普通の暮らし」を通して日本での生活を見返すと、自分も含め、スタッフの働き方や個々の暮らしや人生について、まだまだ改善の余地があることが分かって。そこを一緒に考えるようになりましたね。

ちなみに彼は納豆も手づくりする。

Work as Lifeとは、仕事とプライベートを分けない。すべてが人生。

「Work as Life」とは「仕事とプライベートを分けない」考え方だそうですね。上田さんが「Work as Life」に行き着いたきっかけは。

大きかったのは東日本大震災ですね。震災が起きたときに「こんな時に、自分はデザインなんかしていていいのか」と。仕事も大切だけど、それより家族と話したり、ご飯を食べたり……「大切な人との当たり前の時間」こそが豊かな時間なのではないか、と改めて感じたんです。それが生き方や働き方を見直すきっかけにもなって。デザインは自分にとって大切なものですが、それこそもっと「大切だと思えること」にこそデザインを発揮していかなくては、とも思ったんです。その頃に出会った言葉が「Work as Life」でした。

ただ、震災以前からこのような問題意識はありました。クリエイティブな仕事と暮らしとのバランスを取ることは難しく、物理的にどうしても「暮らし」が削られていくので、2つのバランスを取る「ワークライフバランス」はしっくりきませんでした。その点「Work as Life」は、働くことと暮らすことがシームレスに繋がる考え方です。それはプライベートを充実させるとか、仕事は仕事で割り切るということではなくて、全てが「ライフ」であり、仕事もプライベートも遊びも全部ひとつのもの。なので、スウェーデンに行くことも、山に登ることも、ショップで店頭に立つことも、自分にとってはあまり違いはないんです。

それからはプライベートで畑を始めてみたり、鶏の屠殺とか、パンの焼き方とか、畑の作物の作り方とかを学んだり。札幌市内でレストラン&自給自足的暮らしをされてる方が始めた「自給の森」という講座があって、そこで学んだり。札幌に移住してきた「暮らしかた冒険家」さんの生き方にも影響を受けましたね。彼らは「高品質低空飛行」という、世の中の当たり前に疑問を持って、自分たちの暮らしは自分たちで作るっていうコンセプトで活動をしていたんです。

今は「COMMUNE FARM」と名付けて、スタッフみんなで色んな種類のじゃがいもや葉物など、自分たちが自給したいものを栽培したりもしています。今は、僕だけでなくスタッフも、クライアントワークやショップやカフェの運営などを通して「自分のキャリアや実現したいことをする」という意識を共有するようになりました。

COMMUNEのクリエイティブ

COMMUNEさんの制作実績についてもお聞きできればと思います。

最近のブランディング案件では、歯科技工所のオーラルケアブランド、クリーニング店、スウェーデンの日本茶ブランド、養蜂場、水産加工会社などがあります。アイデンティティやパッケージなどはもちろんですが、ブランドステートメントの策定や、商品開発、販路開拓などについてもお手伝いしています。

1.URUBIO

URUBIOは株式会社プライムデンタルのオーラルケアブランドで、COMMUNEではアイデンティティやブランディングを担当しました。商品コンセプトからネーミング、パッケージングまでやっていて、ちょうど今商品ができたところなんですが、販路の拡大が現状の課題となっていて。ここから「どうやって売っていくか」というところも一緒に考えているところなんです。

プライムデンタルさんからは、どういうきっかけでお声がけがあったんですか。

大体、地方の中小企業はブランディングやデザインとあまり関わりがないケースが多く、デザイン会社に頼んだことがないお客さんの方が圧倒的に多いんです。その中でプライムデンタルさんは、このタイミングで「ブランディングやデザインの重要性」を知って、その流れで弊社を知っていただけたのかな、と。ネットだったり、どこかで弊社のことを耳にしてお声がけいただく、というケースは多いです。

最近感じているのは、デザインができあがっても「売り方がわからない」っていうお客さんがすごく多いことです。通常はドラッグストアとか量販店が販路と考えがちなんですが、僕らは、もうちょっと違う方向に販路を見つけていくことを想定して商品パッケージを作っていて。なかなか販路が変わっていかないという現実もありますが。URUBIOに関しては、雑貨店やライフスタイルショップのような、販路を開拓できる「バイヤーズイベント」に参加してみてはどうか、という提案をするつもりです。

売り先の戦略まで一緒に立ててあげるところまでがスコープに入ってきているわけですね。

2.とみおかクリーニング

とみおかクリーニングさんは、元々は中標津町にあった、70年以上続いてるクリーニング店です。このとみおかクリーニングさんが2011年、中標津の店舗をリニューアルするタイミングでお声がけいただいて、「衣類と暮らしのコンシェルジュ」をコンセプトにリブランディングしました。その後も、粉末洗剤や雑貨などオリジナル商品を展開していく中で、イメージを整理する必要が出てきたので、そこで改めてブランドの方向性を明確にする作業を行いました。純白なブランドイメージを残すために共通のアイデンティティは保ちつつ、洗剤以外のシリーズも違いがわかるようなパッケージシステムを採用しています。とみおかクリーニングさんも、ありがたいことに10年ぐらいお付き合いが続いていますね。

このブランディングによって少しづつ成果も現れていて、今では中標津だけでなく、札幌や旭川エリアにも店舗展開し、これまでの歩みについての本『とみおかクリーニングの本』を出版するまでになっています。

小規模のクライアントが最初にデザインを依頼するにあたって、スタートはどうしてもミニマムに進めていくことになると思うんですが、COMMUNEさんの中で、継続的にこのブランドを良くしていくため、小さい仕事でも1つ1つ丁寧に成果を残していき、それが結果的に10年間のお付き合いに繋がったということでしょうか。

そう思います。どこまでをデザインの結果として見ていただけてるかは分からないですが、少なくともデザインが変わってなかったら、今の結果にはなってないだろうな、と。今はデザインを個別に依頼されることも少ないんですが、そういった場合でも、全体のブランディングやロゴなどを含む全てのリブランディングをご提案することもありますね。

3.菅野養蜂場

菅野養蜂場は、ポートランド在住のメンバーとやっているプロジェクトで、8年ぐらいお付き合いが続いています。北見にある養蜂場なんですけど、北海道って、蜂の越冬が難しい場所なんですね。だから蜂を冬の間本州に移動しないといけないんです。その関係から、代表の菅野さんは静岡と北見の2拠点生活をされていて。冬に静岡へ行って、春になると静岡で採蜜してから北上し、北見で採蜜の時期にさらに採蜜するっていうのを毎年続けているんですね。

彼らも元々は、商品パッケージを他のデザイナーさんに依頼して売っていたんですけど、スーパーや量販店に置くときに普通の安価なはちみつと比較されて「高い」と言われる、といった経験をしていて。でも、彼らは本当にこだわった工程で、真摯にはちみつを作っているんです。例えば残留農薬がない土地を選んで、採蜜をする。はちみつの水分を飛ばして濃度を上げる工程では、機械を使わず、ハチが羽ばたいて乾燥させるのをきちんと待って、はちみつにする、などですね。

羽根で、扇風機のように乾かす行為をハチがやるんですけど、ちゃんとそれを待ってから、はちみつを作る。ミツバチへの抗生物質投与もしない。そういった工程を丁寧にやられていて。でも、それがパッケージでは伝わっていなかったんですね。なので「いいはちみつであることが最終的に伝わるものにしよう」と。彼らのこだわりや思いをヒアリングしたうえで、ブランドコンセプトやロゴなどを改めて作り直すところから始めました。菅野養蜂場さんの場合は「ハチとともに暮らす」がコンセプトだったので、ロゴは「森+家+ハチ」をモチーフにデザインし、それをパッケージやグラフィックに展開しています。

リブランディングしたことで、販路が少し変わってきていて、ホテル内のショップやレストランなどで扱われるようになり、価格も改定できました。更に今はハネムーンの語源になった人類最古のお酒でもある『ミード』のパッケージリニューアルを進めているところです。

北海道では、一次/二次産業のブランディング案件を受けることが多い

COMMUNEさんの場合、クライアントは札幌が多いのでしょうか?

コロナ以降は少し変わってきていて、東京や海外のプロジェクトも少しありますが、多くは北海道の仕事ですね。面白いことに、インターンは日本よりも海外のほうが、コンタクトが多いです。ヨーロッパとアジアが一番多く、これまで、フランス、イタリア、アイルランド、イギリス、デンマーク、ルクセンブルク、カナダ、香港、シンガポールなどからインターンが来ました。中東や南アフリカ、南米などからもコンタクトがありますが、アメリカからのコンタクトがあまりないのも特徴かもしれません。

北海道で受ける案件の特徴はありますか。

一次産業、二次産業のブランディングやパッケージまわりの案件が多いですね。北海道の場合はやっぱり「生産地」が近いので、自社商品を作りたいとか、ECをやりたいとか、経営を改善したいという農家さんなどが、クライアントとしては多いです。

ただ、みなさん、デザインを依頼された経験があまりなく、なんとなく「デザインというもの」を期待して相談いただくことが多いですね。そういうこともあり、僕らの考えとしては「お客さんの希望を叶えるだけでは、良い結果になるとは限らない」と思っていて。デザインにおける審美眼だったり、どうしても求めているもののレベルだったり、そこで「プロとしてのクオリティ」をきちんと担保しないと本当にいいものにはならないし、結果にもつながりにくい、とは言えると思います。

気になるのは、暮らしと生業を両立されている人たち

北海道で気になる制作会社やクリエイターはいますか。

ちょっとクリエイターとは違うかもしれませんが……。洞爺湖町の「ラムヤート」というパン屋さん、奈井江町の「交点」という古道具屋さん、美深町で羊と暮らしながらフェルトでウールの服を作り続けている「粗清草堂」さん、道をつくる木こりである「outwoods」の足立成亮さんなど、暮らしと生業を両立されている方々に興味があります。

この質問、いわゆるクリエイティブ系の方をご紹介いただくイメージでいたのですが、びっくりするほど違う畑の方ですね。やっぱり「暮らしと生業を両立されている」というところがポイントですね。

そうなんです。ラムヤートは、元々札幌から洞爺湖に移住された、今野満寿喜さんという人が営むパン屋さんなんですが、個人的には、このラムヤートが洞爺湖町にできたことで、洞爺湖という町が結構変わったと思っているんです。今はパン屋だけじゃなくて、調味料を売るtoitaというお店をやっていたりとか、レンタルでポップアップショップができるスペースを作ったりとか、いろいろなことを試されていて。ラムヤートを中心に、面白いクリエイターや、面白いお店や飲食店なんかも集まってきて、洞爺湖という町が活性化してきている。ひとつのお店によって、町がどんどん変化してきているんですよ。

元商店街を活気ある通りへ 洞爺湖畔の地産地消の石窯パン屋〈ラムヤート〉

その今野さんが、つくるものにパンを選んで、洞爺湖町でやっていくと決めた勇気というか、そこに人生をかけようと決めたことがすごいことだと思うんです。その点、クライアントワークを主にしている僕らの職業だと、どうしても、誰かのものを良くするということで終わってしまうので、自分の中に残るものがあまりないんです。逆に言えば「自分が選ばなくても済んでいる」とも言えるんですが。

ラムヤートと洞爺湖の魅力によって、湖畔には新しいお店が続々とオープンし、商店街が徐々に活性化してきている。

粗清草堂さんは、羊を飼って、自分たちで刈ったウールを使ってフェルトの洋服を作っています。そこにご自身の人生を預けられる勇気というか、そういう生き方をされてる人たちが、僕にとってはものすごくクリエイティブだと思いますし、憧れでもあります。そういうものを僕もいつか持ちたいと思っているんです。

作り続けている。「生命に対する畏敬の念」に基づいた服の提案が目標。

交点さんはアンティークのコレクションを販売もされているんですが、同時に奈井江町で畑もやっていて。自給自足的なことをしながら自分のお店をやってるんです。古い倉庫を改装して、自分でトンカンやって作り上げていたり。その日々がローカルの当たり前でありながらとても美しくて、かっこいい。

outwoodsの足立さんはどういう方なんですか。

足立さんは木こりで、「山道」を作っている方です。通常だったらショベルカーを入れて、地形とか自然とかを考えずに道を作るのが効率的なやり方なんですけど、足立さんたちは冬の間に森に入って、この木は切っていいとかこれは残すとか、木や森と対話して、自然に無理がない道を作るんです。そうやって作る道は、理にかなっていて、美しく、優しいんですよね。その彼の哲学と、それを生業にして生きていく強さ。僕もこれから何か建物を建てるようなことがあったら、足立さんに道を作ってもらいたいと思っているんです。

最初のほうで「誰かと一緒に何かをやることが自分にとっては大切だ」というお話がありましたが、今のお話をお聞きしてると、その土地で各々が生業にしてることがあって、それぞれがやれることの中で繋がって、互いに支え合って共生していく。そんなイメージを受けました。

そうかもしれないです。札幌だったらある程度は何でもある。でも、地方にはそういう「便利なもの」があまりない。だからこそ、それぞれの役割が自ずと決まっていって、互いに共有し合う精神が生まれるのかもしれません。

小さいけど誠実な人たちの「人生をかけた決断」を手伝いたい

ここからは少し上田さんの哲学についてお伺いさせてください。上田さんは「小さくあること」を大切にしているそうですね。

会社が売上を拡大したり、規模を大きくしていく過程で、犠牲になってしまう「創業時の想い」があると思うんです。僕たちのクライアントは小規模な会社や個人が多いんですが、そういう小さいお客さんは、いいものを作っていても商売としてなかなかうまくいかないという現実がある。だけど誠実で、それこそ「いいものを提供したい一心」で商売をしています。僕はそういう小さいお客さんの「人生をかけた決断」のお手伝いをしたいと思っているんです。そこには「デザインでできること」がまだたくさんあるのではないかと思っていて。

そういう意味では「小さくあること」が大事というわけでもなくて、「本質」をこわさない範囲で何かをやることが大切なのかな、と。また「ラムヤート」のお話になるんですが、驚いたのが、彼らは「年間の売上目標を達成したら年内はお店を閉めて、その時間を使って違うことをする」そうなんです。無理のない規模感で、自分たちが求める以上のことをしない。それが、売上や規模ではなく、何かをつくり、届けることの誠実さなのかな、と思うんです。

上田さんは「ウィーク・タイズ」という概念も意識しているとお聞きしました。

社会学者のマーク・グラノヴェッターという人が言っていたと思うのですが、いわゆる「ゆるいつながり」っていう意味なんです。例えば、自分が家を建てようと思ったその時に思い出してもらえる建築家さんみたいになるっていうのが、僕の中のデザイナーとしての、存在の仕方かなとは思っていて。

常に誰かと関わり続けることはできない中で、どこか記憶にとどめてもらえて、あの人だったらいいよねと思い続けてもらえるのが、僕の中での「ウィーク・タイズ」かなと。例えば、年賀状。年賀状っていいツールだと思いませんか?決して押し付けがましくなく、絶対にポジティブに受け取れる「理由のないもの」なんですよね。年に1回だけ、勝手に送りつけることができる生存確認というか。こういうものが、「ウィーク・タイズ」のつながりなのかなと。なので今は、営業活動もあまりしていません。自分たちが存在していることをゆるく知ってもらえたらいいなと思っているんです。

北海道とCOMMUNEのこれから

札幌のクリエイティブは今後どうなっていくと思われますか。

札幌はこの先10年ぐらいすると、過疎化・高齢化が加速し、ネガティブな状況が今以上に顕著化する気がしています。北海道全体ではすでに過疎化・高齢化は進んでいて、ただ、その中で各地に点在する、地域を変えていくようなユニークな個が地域に根ざして活動することで、少しづつ新しい試みが連鎖し、小さくても魅力的な場所(例えば東川町や洞爺湖町、厚真町など)が出てきています。そういう面白い場所に、また新しい人が集まってくる、そんな地域や個人が増えていくのではないかと思います。

地域を変えていく上のユニークな個というのは、先ほどのラムヤートさんだったり、交点さんだったり。

まさにそうです。東京の方から「交点、素敵なお店だから行ってみたいんです」と聞くこともあって。同じセンスやアンテナを持っている人には届くんだなと。昔だったら存在すら知ることができなかったのが、SNSやインターネットを通じて多くの人に知られるようになってきている。彼らみたいな人たちが、日々厳しい自然とか環境の中を乗り越えながらも魅力的に生業を成立させられるのは、デジタルのおかげであることも、ひとつの理由だと思います。デジタルの恩恵を受けて「ユニークな人たち」が出てきやすい環境になって、もっと増えていくんじゃないかと思いますし、僕らもできるならそうなりたい。COMMUNE自体が今後もっとローカルになっていくこともあり得るかもしれません。

なるほど。COMMUNEさんの今後のことについて、考えていることはありますか。

実は……以前は「村をつくりたい」と思っていたんです(笑)。前から山林のリサーチをしていたのですが、コロナを機に考えていることも変わってきて。今は「街の中」に自分たちのワークスペース、ショップ、コーヒースタンド、イベントスペースがあるので、次は「森の中」に「土地+畑+宿の集合施設」のようなものをつくってみたいなと。

そこで「畑」で取れた無農薬の野菜を「宿」で出してみたり、各々が相互に循環していく状態をつくってみたいです。それは人においてもそうで、そこに関わる人たちが各々できることをやり、それらがまた循環していく「自給自足的な場所」ができたらいいな、と。各々が仕事と好きなことを一体化させ、「働く」と「暮らす」が循環していく場所としての「COMMUNE」ができると面白い気がしているんです。

今後は、デザイン3割、街の仕事(ショップやカフェ)3割、森の仕事(自給的暮らしと宿)3割が理想ですね。その中でスウェーデンに毎年2ヶ月ほど暮らせたらいいな、と思っています。

人生は短いからこそ、やりたいことをためらわない。

東京と北海道だと、やっぱり環境や文化、それこそ仕事に対する向き合い方だったり、経済も違いますよね。そこで「東京とどう付き合っていくべきか」というのは、札幌に限らずどこの会社も考えてることだと思うんです。経済的な部分では東京が圧倒的だったりするわけですが、地方の会社が東京とどう付き合っていくかってことについて、思うことがあればお聞きできないかなと。

難しい質問ですね。ローカルにいるとやっぱり、色々な意味で自分たちのレベルが落ちていってしまう感覚があって。僕も東京には頻繁に行くようにしているんです。例えば、北海道にはアート・デザインの展覧会やイベントが多くないので、それらを見るためにとか。また、東京はどの分野でも競争があって意識が高く、切磋琢磨している人が多いですよね。その点、北海道はいい意味でマイペースなところがあるので、常にアンテナを張っている必要があるかなと。また一方で、北海道には違った価値観や分野での「最先端」があって、そういう人たちの思想や働き方もまた全然違います。なので、東京とローカル、両方知っておきたいですね。

上田さんは「1/12 SWEDEN PROJECT」をはじめ、自らの環境を変えて、その空気をちゃんと味わう、ということをしていますよね。みんながそれをなぜしないかというと、やっぱり変化に対する怖さだったりとか、お金の問題があるのかな、と。上田さんが変化に前向きにチャレンジできるのは、その根本に危機感があるからなのか、遊び心なのか、それとも別の何かなのか。そのあたりはいかがですか。

おっしゃるとおり、社会の状況への危機感も少しありますね。震災やコロナや戦争など、大きな出来事が起こっても、自立していられる自分でいたいと思います。有事の際にデザインをやっていていいんだろうかと感じたことをきっかけに、とても尊いデザインという仕事ではありますが、もう少し「エッセンシャルな何か」も自分の中に持っておきたいな、と。それはどんな状況にも左右されないものだったりするんじゃないかと思うんです。

人が亡くなる前に挙げる後悔で最も多いものは、何かをやったことではなく、何かをやらなかったことだそうです。人生は短いからこそ、やりたいことをためらわない。ある頃から、やりたいことの前に「やりたくないことをやめていく」ことを考えるようにもなりました。

40歳を過ぎてから、ずっと続く未来ではなく「人生の終わらせ方」を考えるようにもなりましたね。楽しいと思えることをみんなと一緒にできたらいいな、という思いは常にあって、スタッフたちともそれを共有して、一緒についてきてくれていることにも感謝しています。それがやっぱり自分にとっての喜びなので。

おわりです!

Web Designingさんとの連載企画『GOTO-CHI CREATIVE!』。第一弾は札幌、COMMUNE上田さんへのインタビューでした。みなさま、楽しんでいただけましたでしょうか。

上田さんは、あるきっかけから、徐々に「クリエイティブ」に対する考え方が変化してきたように思いました。いいものを作ることは当然でありながらも、自分の人生をおろそかにしないこと。それはまるで「人生のすべてがクリエイティブなんだ」と言っているようにも思えました。そのきっかけになったのはやはり、(たまたま訪れたはずの)北海道で暮らす人たちとの出会いと、スウェーデンでの暮らしだったのではないでしょうか。

北海道という土地で自らの手で働き、暮らすひとたち。海外からのインターンが多いという話を考えても、北海道にはその土地がもたらす、「あなたはどう生きていくのか」を突きつけられるような、独特の磁場が存在しているのではないか、と思います。

よかったらみなさまの感想を、XなどSNSで伝えていただけるとうれしいです。

さて、『GOTO-CHI CREATIVE!』ですが、次回は航路を南へ。九州あたりに着陸する予定です。そこにはどんな働き方、生き方があるのでしょうか。楽しみにお待ちいただけたら幸いです。iDID Magazine編集部でした!

●加藤(SHIFTBRAIN)のあとがき

今回からiDID Magazine新連載企画「GOTO-CHI CREATIVE!」がスタートです。「GOTO-CHI CREATIVE!」はWeb Designingさんとのコラボ企画。昔から憧れていた雑誌と一緒に、業界を盛り上げる活動ができることをとても嬉しく思っており、全国各地で活躍しているクリエイターたちの本質に迫るインタビューをお届けできるよう、努めていきたいと思っています。

そんな記念すべき「GOTO-CHI CREATIVE!」第一弾は札幌のCOMMUNEさんへのインタビューです。VI、グラフィック、パッケージにとどまらず、ウェブや店舗デザインなど、幅広い領域で高品質なデザインを生み出している制作会社として、以前から気になっていました。 インタビューで僕が最も印象に残ったのは、上田さんの「環境との関わり方」です。北欧への定期的な滞在、自然豊かな北海道、そして情報に溢れる東京。それぞれの地域特性をしっかりと理解し、そこで生活する人々の姿を捉え、その経験を自分の視点に取り入れていく。それを特別意識することなく自然に実践していることが、COMMUNEさんのデザインに繋がっているのだと感じました。

多くのデジタルクリエイターは、モニターの中だけでインプットをしがちですが、自ら場所を移動し、その場所で生きる人々の声を直接聞くことには大きな価値があるのではないか、と感じています。その大切さを改めて考えさせられるインタビューでした。